Sociedad

Voces en los días de Coronavirus

Luis Alberto Fernández G.

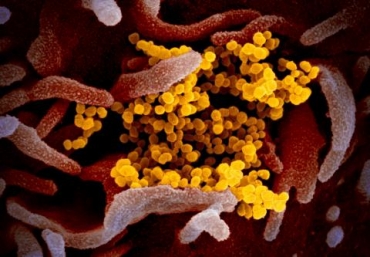

Hace tan solo unos meses, realmente creía que los que hoy son jóvenes vivirían más de cien años y que incluso habría que elegir de qué morir. La mayoría de nosotros se acercaría también a ese límite de edad. Hoy vemos, sin embargo, que un pequeño agente infeccioso, que no llega ni a célula, modificó seriamente la trayectoria de nuestro mundo.

Ese diminuto conjunto de genes, envuelto en grasa y con una corona de espinas con las que se clava en las células humanas, me hizo pensar qué pasará cuando me infecte yo, vergonzante miembro del grupo de la tercera edad (se llega a él sin apenas percatarse) y con alguna comorbilidad de riesgo: ¿seré del 80% asintomático, o iré a dar a terapia intensiva? En este caso, ¿habrá lugar?

Hay que reconocer que dicho pequeño agente tiene una enorme avidez por la reproducción y la realiza en forma sumamente eficiente. Y también, hay que observar que todos los científicos del mundo dedicados a las disciplinas relacionadas no han logrado descubrir cómo aniquilarlo eficazmente, ni cómo combatir la enfermedad que causa en los humanos y ni siquiera si llegó a nosotros proveniente de otro animal –y ¿de cuál?-- o de una malévola o bien descuidada mente en un laboratorio chino. Este parcial fracaso, ¿tendrá que ver con la pequeña proporción de recursos que dedicamos a la ciencia, comparada con lo que se gasta en espectáculos, empezando por los deportes-espectáculo? De todos modos, la ciencia nos está brindando las mejores respuestas y es razonable esperar que lo seguirá haciendo y esto, quizá, nos dé ocasión de cambiar de héroes, de orientar el aprecio social y los recursos de otra manera.

La reclusión, además de la higiene --la única medida que se ha propuesto contra peores consecuencias de la pandemia--, sin embargo, nos ha brindado ocasión de caer en la cuenta de qué tan ricos somos; esto es, ¿ricos en qué? En afectos, por ejemplo. ¿Tenemos con quién recluirnos más de dos meses y vivir bien? Añoramos los abrazos ¿de cuántas personas? ¿Y tenemos a quién abrazar en la reclusión? Y, además, ¿vivimos con espacio suficiente para disfrutar la naturaleza sin acercarnos a contagiar o ser contagiados? ¿Sabemos qué hacer con el tiempo? ¿Podemos trabajar a la distancia? ¿Tenemos forma de solidarizarnos con los que han dejado de percibir un magro ingreso diario? ¿Tenemos qué leer, qué música escuchar o tocar o cantar, o qué escribir? Es tiempo, entonces, de hacer recuento de los privilegios y responder, de alguna manera, en solidaridad con los que tienen menos que eso. Muchos tienen mucho menos. Porque los que podemos contestar afirmativamente a estas preguntas somos enormemente privilegiados. Y debemos tenerlo presente.

Luis Alberto Fernández G.

junio de 2020

(Imagen de la portadilla tomada del portal del National Institute of Allergy and Infectious Diceases)

Del fogón a la boca

“Anda, vamos a limpiar frijol mientras revisamos las tareas que terminaste” me decía la bisabuela Valito mientras me ordenaba sacar los cuadernos de la mochila y revisar cada una de las asignaturas que me tocaban al día siguiente, así como las tareas escolares que había terminado a toda prisa para poder salir a jugar al patio, antes que anocheciera.

Esa orden solo significaba una cosa: yo limpiaría el frijol, mientras ella revisaba los cuadernos. “¡Fíjate bien que no se te vaya a ir una piedrita, que alguien se puede romper una muela! Y abusado, si ves un gorgojo en el frijol me avisas, ¡que un buen reclamo le haremos al tendero que lo vendió!”

Después de haber reposado en agua toda la noche, los frijoles eran lavados y escurridos en un colador que colgaba cerca al fregadero de la cocina; era entonces cuando la bisabuela bajaba su consentida: la gran olla ‘Gallo Gallina’ que había comprado en el barrio de La Luz hacía un tiempo y que sólo se empleaba para cocinar los frijoles de cada semana.

Empezaba picando cebolla blanca muy finamente, pelaba y picaba un buen diente de ajo y todo lo freía en una generosa ración de blanca manteca de cerdo; mientras que se doraba todo, volvía a revisar los frijoles someramente a modo de asegurarse que efectivamente no hubiéramos pasado por alto alguna piedrita o impureza y los ponía en la olla, con una generosa cantidad de agua. Luego salía al patio por una hoja de aguacate, la más grande que alcanzara, verde y sin mancha alguna, que lavaba y agregaba a la gran olla.

Alternando con sus actividades de la tarde, la bisabuela no descuidaba la olla que despedía intensos vapores, inundando toda la cocina de efluvios suculentos, cuyos recuerdos aún hoy, me hacen salivar.

Antes de la merienda, picaba muy finamente un manojo grande de hojas de epazote sobre una tablita de madera y lo agregaba a la enorme olla, a la vez que revisaba el contenido de sal. “Niños, vénganse a comer un buen plato de frijoles parados” como llamaba a los frijoles recién cocinados: para servir, ponía sobre los frijoles una generosa ración de queso fresco o de Cotija desmoronado.

Los frijoles como hoy los conocemos, son leguminosas endémicas de nuestro continente, con antiguas y remotas historias de domesticación desde la Patagonia en el sur, hasta orillas del Rio San Lorenzo en Canadá.

En Mesoamérica, esa región biocultural que se extendía desde Centroamérica hasta las llanuras al norte, de lo que hoy conocemos como El Bajío, nuestros antepasados - y las cocineras novohispanas después - practicaban todas esas técnicas culinarias que hoy seguimos: limpieza de granos, remojo en agua durante una noche, desechar agua de remojo, cocción en cerámica adicionando Tequesquite y/o sal, y usar condimentos como la hoja de aguacate y el epazote, etc.

Las investigaciones científicas en el S.XX han demostrado ampliamente las enormes ventajas bioquímicas y nutricionales que todas y cada una de esas técnicas ancestrales practicaban: el remojo en agua inicia procesos germinativos en el grano, muy convenientes para la digestibilidad humana; toxinas solubles son eliminadas en el agua de remojo desechada; el proceso de cocción es más eficiente y corto, las sales contenidas en el Tequesquite mejoran también esa eficiencia.

La Cocina Tradicional Poblana es el resultado de siglos de conocimientos acumulados y transmitidos por mujeres en nuestro país, algunos plasmados cuidadosamente en recetarios manuscritos; gran parte de esos saberes han sido evaluados y certificados por la ciencia moderna: es urgente que nos dediquemos a conocer, valorar y conservar todos y cada uno de ellos.

¡Charlemos más de Gastronomía Poblana y ‘’a darle, que es Mole de Olla’’! #tipdeldia: Una buena fuente de proteína, sabrosa y de gran calidad, la encontramos en los humildes frijoles que en casa de nuestras abuelas nunca faltaban. Siguiendo los procedimientos descritos en esta columna, podemos cocinarlos en casa muy fácilmente. ¡Se los recomiendo ampliamente!

Mundo Nuestro. Esto afirma uno de los promotores de esta campaña:

"Apoyemos con todo esta campaña, hagamos difusión, seamos solidarios, motivemos a donar mediante nuestras redes de amigos. El Hambre es mas grave que el COVID. Está muy fácil ahí están los datos bancarios para donar."

Equipos médicos: por medio de la Fundación Comunitaria Puebla.

Despensas: por medio de Banco de Alimentos Puebla.

222 2886161

juntosporpuebla.com

Vida y milagros

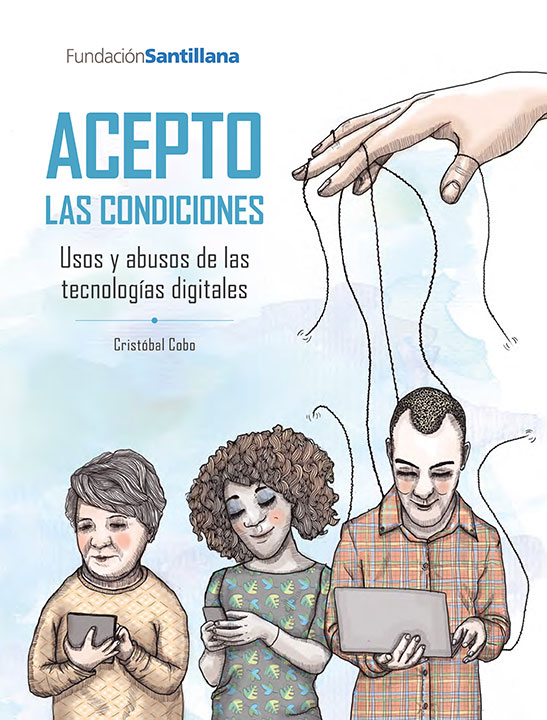

Cuando hace un tiempo leí que uno de los lujos del siglo XXI sería la privacidad no entendí bien los alcances de esa idea. Hoy, cada día sabemos más que para poder gozar de este lujo tendremos que tener mucho cuidado y atención cuando usemos un teléfono celular, una cuenta en internet, o cualquier accesorio que nos lleve a navegar por las redes. Cuando aparecieron los teléfonos celulares, básicamente su función eran los de un teléfono de casa que se movía contigo. No servía más que para llamar y que te llamaran. Poco después empezaste a saber quién te hablaba. En un rato más, ya el teléfono podía ubicar no solo en dónde estás, sino dónde estuviste. En poquísimo tiempo esos aparatos ya traen dentro nuestra vida entera y han ido enviando nuestra información a bases de datos ajenas a nosotros; tu teléfono es un espía inteligentísimo que averigua de ti todo lo posible con tu total complacencia. El avance en las tecnologías ha sido rápido y eficaz y nos ha ido enganchando en sus múltiples usos.

lustraciones tomadas del libro Acepto las Condiciones: usos y abusos de las tecnologías digitales, Cobo, Cristóbal. Fundación Santillana, 2019.

En un simple chat me llegó un libro fantástico diseñado para ser gratuito: un estudio sobre el nuevo poder de las redes y quienes las operan. Cito el libro para que ustedes puedan buscarlo "Cobo, Cristóbal (2019): Acepto las Condiciones: usos y abusos de las tecnologías digitales, Fundación Santillana". Usted es libre de compartir, copiar, y redistribuir el material en cualquier medio o formato, únicamente dando el crédito de la manera en que lo acabo de hacer. Imprescindible leer este libro acerca del presente y el futuro digital ¿Seremos jugadores o juguetes al servicio de nuestros teléfonos celulares y las compañías que nos dan servicios mientras recopilan toda la información posible acerca de nosotros. ¿Viviremos al servicio de nuestros teléfonos, dedicándoles más tiempo que a nadie, cediéndoles el poder sobre nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, adictos a la información que nos ofrece de manera inmediata? ¿Aceptaremos seguir cediendo nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra psique con un solo clic de "Sí, acepto”?

Casi nadie lee la letra chiquita que aparece cuando adquirimos un plan de teléfono o internet, o cuando una página digital te pone "aviso de privacidad" y luego las palabras "aceptar" o "rechazar". Al dar el sí de manera impulsiva, alimentas las bases de datos de las empresas más poderosas del planeta, Google, Facebook, Amazon, Apple o Microsoft. Cada vez que damos un clic, estamos abriendo la puerta de nuestra mente a quienes tienen el manejo de las redes. El acceso a nuestra vida privada vía estos aparatos ha dejado de ser interesante y divertido para volverse un potencial peligro. Ha pasado de ser una herramienta de inclusión a ser una nueva forma de control, poder y vigilancia. Se acabó la inocencia, perdimos la privacidad y es el fin de la luna de miel digital. ¿Quién observará y regulará a los que nos observan? ¿Por qué estamos renunciando a nuestros derechos de privacidad de manera tan inconsciente? Con 250 búsquedas en Google es posible que la base de datos sepa más de ti que tú mismo. Ni tus seres más cercanos podrían hacer un diagnóstico de quién eres y qué te gusta de una manera tan certera como esas plataformas. Así de fácil se metieron hasta las cocinas de los votantes en Estados Unidos en la elección de 2016 y en el referéndum del Brexit de ese mismo año. Fue fácil que una empresa comprara bases de datos de manera ilegal para saber cómo y con qué información llegar a los votantes e influenciarlos de acuerdo con el pedido de sus clientes. Tu información, tu privacidad, tus gustos, todo lo que tu regalas alegremente cuando das un "clic", vale dinero y alguien está haciendo grandes cosas, buena y malas, con esa información.

Lo que el libro propone es salir de la era de la ingenuidad, afrontar los retos del panorama tecnológico actual y pensar en cómo prepararnos como sociedad para actuar con inteligencia con respecto al nuevo mundo digital.

Desde que leí este libro lúcido y propositivo, he empezado a tratar a mi celular como a un perfecto desconocido al que no puedes meter en tu vida de manera inocente porque puedes terminar siendo su juguete.

Voces en los días del coronavirus

Susana Tiburcio, activista

¡Por andar en las nubes!

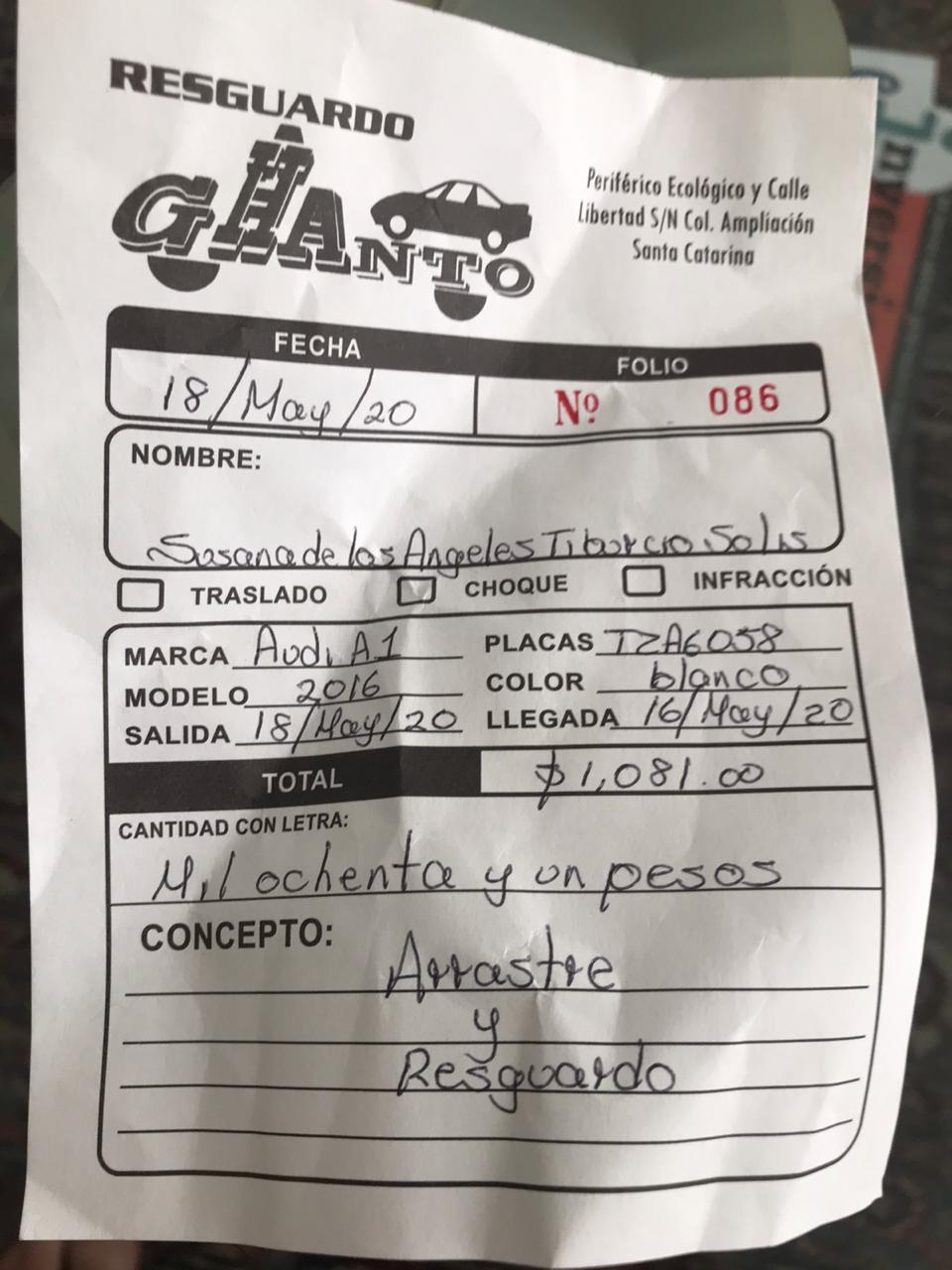

Cómo dice la canción, me caí de la nube en que andaba, y mi despertar fue una cola de cuarenta minutos en el Boulevard Atlixcáyotl. Primero pensé que era un accidente muy fuerte, porque no se veía el inicio de esa cola, y después me di cuenta que era un retén, pero no era un retén para ver si te faltaba verificación, para que soplaras para ver si habías tomado, para ver si llevabas armas, o si tu coche no era robado como acostumbran, no, ¡era un retén para llevarse en grúa a los coches cuya terminación era número par! Hasta ese momento caí en cuenta que era sábado, los sábados no circulan pares, ¡y la placa de mi coche terminaba en 8!

Eso sí puedo decir que muy educados tanto los policías como los de las grúas, después de esperar otros veinte minutos más a que me entregaran comprobantes para que recogiera mi coche en el corralón. un comprobante era de Tránsito y el otro de las grúas Guerrero, pero ¡oh sorpresa!, para poder recoger el coche en el corralón tenías que venir a seguridad pública a la dirección de vialidad estatal para la “liberación” del automóvil, porque eso sí dicen que no hay multa pero te quitan el coche y se lo llevan al corralón y ahí empieza el calvario.

En primer lugar, como era sábado ya era tarde no se podía hacer los trámites de liberación del automóvil, el domingo estaba cerrado, así que sería hasta el lunes cuando podría recuperar mi coche. Aparte de todo tienes que leer muy bien las especificaciones de atrás porque te quitan el coche con toda facilidad pero para que te lo devuelvan tienes que presentar la factura con copia , comprobante domiciliario, identificación oficial con copia y tarjetón con copia o sea la burocracia al cien. Es decir el comprobante e identificación oficial no eran suficientes.

Aparte de todo, me cuestiono si es verdaderamente necesaria esta medida para evitar contagios, ¿por qué el gobernador no se sube a una combi para que vea cómo van?

En las combis, aunque traigan un cubrebocas, puede haber contagio. Me ha tocado ver algunas en la que van como sardinas. Deberían multar a los choferes que suben de más sin dejar lugares de espacio, y deveras crear consciencia en los ciudadanos de no apiñonarse.

¿Por qué parar a una persona que va sola en su coche que no contagia a nadie? En ciudad de México se estableció el no circula para disminuir la contaminación, ¿pero en Puebla?

¿Para prevenir contagios?

El lunes en la 105 Poniente había ya temprano una enorme cola; cuando me di cuenta de que no tenía la factura del coche tuve que ir por ella a mi casa, y cuando regresé a las 10:30 la cola era más grande todavía.

Finalmente se me ocurrió algo que debí haber hecho desde el principio: saqué toda mi parte histriónica, me acerqué al de la entrada y le dije: ¿por qué a mí, que soy de la tercera edad, me están exponiendo?

Peló los ojos, volteó a ver a un compañero y me dejó pasar juntos con otros varios que levantaron la mano y también se dijeron de la tercera edad.

En el inventario que me dieron los de la grúa, venían tres teléfonos, dos de ellos de Nextel compañía que no funciona desde hace años, ninguno contestaba, así que después de preguntar a varios oficiales me enteré de que estaba a un lado del Periférico cerca del Cerezo.

Mi sobrino, con paciencia de Job, me había acompañado en estas vicisitudes, y me llevó. Qué alegría cuando desde el mismo periférico avisté a mi carrito estacionado entre un montón de coches; llegar al corralón no fue nada fácil, puesto que el acceso tenía que ser dos kilómetros adelante en un puente, cruzar hacia el otro lado como si fueras al Cereso y regresar, pasar debajo de otro puente para cruzar otra vez el periférico, seguir por un camino de terracería y, después de preguntar varias veces porque no había ningún letrero, por fin llegamos. Resulta que las grúas ya no eran las Guerrero que aparecían en el membrete del recibo, sino grúas Chanto. Pagué los $1081 pesos y pude pasar a recoger mi querido carrito. ¿De quien será el negocio?

Desde que salí de mi casa en la mañana hasta que regresé pasaron seis horas.

Dicen que es de humanos errar y de sabios reconocer, ¿será nuestro gobernador tan sabio para derogar una ley que no tiene sentido?

Me senté en la sala, me tomé una sangría y pensé en la pandemia, en la forma en que se ha manejado en todo el mundo, me acordé del Hong Kong flu, en el 69, fue una epidemia que llegó también de China a los Estados Unidos. En total fallecieron cien mil personas en ese país y un millón en todo el mundo. Al igual que el virus de Wuhan, era altamente infeccioso y afectó principalmente a los mayores de 65 años con condiciones preexistentes. La población de USA en 1969 era de 200 millones comparada con 328 millones hoy día. Haciendo el ajuste tendrían que fallecer 164,000 personas en esta pandemia para alcanzar al Hong Kong, ningún negocio cerró, los colegios siguieron abiertos, así como los cines y los restaurantes. El famoso concierto de Woodstock de agosto de 1969 se llevó a cabo. Los mercados financieros no colapsaron. El congreso no aprobó ayudas de emergencia y el banco de la reserva federal no tomó ninguna medida. Ningún gobernador obligó al distanciamiento social aun cuando cientos de miles de personas fueron hospitalizadas. Los medios de comunicación cubrieron la pandemia pero no la magnificaron ni fomentaron la histeria actual.

Pienso en nuestro gobierno, en la pobreza estrujante de tantos mexicanos, en aquellos que no están teniendo qué comer porque se quedaron sin trabajo… Pienso en la ignorancia, en la impotencia, pero me acuerdo de que ahora el mindfullness te recomienda estar en el aquí y en el ahora, yo estoy protegida, feliz con mi carrito, sorbiendo mi sangría y solo un poco más pobre tras los 1,081 pesitos que se metieron los de las grúas.

Mundo Nuestro. Una más de las entregas de las las crónicas de cocina poblana Del fogón a la boca, escritas por el anticuario poblano, experto en arte popular, Antonio Ramírez Priesca. Mirar la ciudad a través de la comida. Saborearla y aprender con ella a conocer la historia que la contiene. Por la historia y por nuestra comida, valorar la extraordinaria ciudad en la que vivimos. Publicadas originalmente en el portal urbanopuebla, las crónicas de Antonio Ramírez Priesca serán reproducidas semanalmente aquí con su autorización.

Del fogón a la boca

La torta compuesta iba desde la sencilla de frijoles con chorizo, de huevo revuelto a la muy elaborada con jamón y queso: todo dependía del tiempo que se tenía para prepararlas, pero sobre todo me imagino, de la previsión diaria para la compra de los avíos.

Las reglas de la infancia en los sesentas del siglo pasado eran sencillas: tus obligaciones incluían estudiar, hacer tareas y atender las enseñanzas de las maestras; tu equipo básico era simple pero muy pesado: una mochila de carnaza con tirantes, para llevarla a los hombros, llena de cuadernos y libros, que cambiabas cada tarde, de acuerdo con las materias que tocaban al día siguiente.

El problema era que la torta, por tanto hurgar por libros, cuadernos y por el estuche de cuero lleno de lápices, gomas y pluma fuente, siempre resbalaba al fondo de la atiborrada mochila.

Durante los primeros años de la primaria, además llevaba conmigo un enorme tintero de vidrio con tapa roscada de metal, que no pocas veces causaba accidentes desastrosos dentro de la mochila.

Sea cual fuere la aventura que a diario experimentaba mi torta dentro de la mochila, no pocas veces apachurrada por el peso de los libros o mojada con tinta azul, a la hora del recreo grande era la heroína máxima de mis ansias: descubrir cual sería el relleno, si le habían puesto alguna rajita de cuaresmeño picosito, si había recibido alguna embarradita de mostaza…porque papá odiaba la mayonesa, así que jamás figuró en la despensa de la casa. Y, sin embargo, mi favorita era la más sencilla: la de mantequilla de rancho espolvoreada con azúcar.

Recuerdo perfectamente que los primeros años extrañaba porqué mis papás nos enviaban a la escuela sin dinero, vaya sin un quinto adicional a lo estrictamente necesario, y que podría habernos dado la libertad de comprarnos en la tiendita del Colegio alguna golosina o una Chaparrita del Naranjo, que tanto nos gustaba.

Tampoco a la salida, cuando abrían las puertas del Colegio y corríamos a tomar el camión de regreso a casa, y donde esta carrera estaba plagada de obstáculos en forma de carritos con paletas heladas y campanitas tintineantes, puestos de papas fritas con picosísimas salsas muy coloradas y toda clase de vendimia propia para los chamacos: yoyos, resorteras, pirinolas, matatenas y demás juguetes infantiles.

¿Y si tengo sed en el recreo, mamá? preguntábamos poniendo cara de intenso sufrimiento ‘Tomas agua de los bebederos, que es agua potable’ contestaba inmutable. ‘La torta compuesta que preparamos en casa, está hecha con lo que tenemos cada día; aquí las preparo para ustedes con cariño’.

Tuvieron que pasar casi cincuenta años, para que reconociera que Mamá evitó que me gustara comer fuera de horario, que aborreciera los refrescos embotellados y que evitara comer antojitos en las calles.

Esto último, sobre todo en las Ferias Populares, no lo cumplo a cabalidad… ¡Charlemos más de Gastronomía Poblana y ‘’a darle, que es Mole de Olla’’! #tipdeldia: Las Tortas compuestas contienen una buena provisión de nutrientes sanos para satisfacer el antojo de los chamacos en las escuelas; evitemos que se aficionen a los llamados alimentos chatarra.

Es muy común encontrar en las tienditas de barrio las ricas Tortas de Agua, para llevarlas a casa y ponerle el relleno al alcance, antes de despacharlos a la escuela.

A propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfrobia y Bifobia que se conmemora este 17 de mayo.

(Foto de portadilla: danzantes en la fiesta de la Virgen de la Asunción, Ixtepec, Puebla, 15 de agosto de 2019)

Voces en los días del coronavirus

Ángeles Mastretta, escritora

(Este texto fue publicado originalmente en la revista Nexos de mayo de 2020)

Estoy sentada frente a mi escritorio, mirando los árboles tras la ventana. Oigo a los pájaros, de fiesta. Recuerdo que los vi en la mañana, mojándose en los charcos de agua bajo las macetas. Uno se revolvía feliz. Primero las alas, luego las patas, y la cabeza. Al final, todo él. Daba envidia. Se sacudió antes de salir volando a cortejar a una pájara. Y organizó una boruca con la que acompañar nuestro desayuno. ¿Qué saben ellos lo que hacen con nuestro ánimo?

Hay lugares para toda la vida. Aunque ya no nos quede tanta vida. Mesa para nueve, ahora de dos que no hemos dejado de hablar durante días. Durante siglos.

Llevamos aquí varias semanas sin salir, cobijados por el hechizo que nos nombró viejos. A nosotros, que vivíamos como si los setenta fueran sólo el umbral, del umbral, de la vejez.

Oigo a los Beatles. De ahí lo de “hay lugares”. There are places. Del In my life de John Lennon y Paul McCartney. A decir de algunos, sólo de Lennon. Y a decir de otros, incluidos Paul y los créditos en los discos, de los dos. Lennon declaró un día que a él se le ocurrió esa canción cuando un periodista le preguntó por qué no escribía de su infancia. Y Paul ha contado varias veces cómo la fueron componiendo. Dicen quienes dicen que eso no lo sabremos nunca, aunque viva McCartney.

Confieso que esta omnisciencia acabo de conocerla. No voy a presumir con que los Beatles son a mí como Jane Austen. No me sé sus vidas y milagros. Por más que acompañé a una directora de cine, a llorar, con toda devoción, en la esquina en donde un loco mató a Lennon y a buena parte de las esperanzas de una generación. Vinimos a descubrir que existía el mal del porque sí.

En las noches bailo. Una hora subo y bajo los escalones, camino de un lado a otro, muevo los brazos, los pies, las piernas, la cintura, los dedos de las manos. Y canto, para probar que aún puedo lidiar con el aire de mis pulmones y la herrumbre de mi garganta. Apenas hace unos días me encontré con This is The Beatles en el Spotify. Prueba de que nos espían: saben mi edad. Aunque los Beatles son para todas las edades. Puesta en el orden de ese disco, su música es ideal para bailarla a estos años: porque es movida, pero da treguas. Como el concierto de Serrat y Sabina, que ya de tan bailado, le abrió un surco a mi tapete.

Uno de mis hermanos pregunta, por el chat, quién se quedó con el cuadro de un pastor que estaba en el vestíbulo de abajo en nuestra morada de la 15 sur 1310. Y yo recuerdo ese lugar al pie de la escalera, breve y recurrido como la vida de la casa. Por ahí dejábamos las mochilas al llegar del colegio. Un tiempo ahí estaba el mueble con el tocadiscos, que también era radio, y había un biombo de tela, que alguno iba tirando a cada tanto. Hasta ahí llegaba el último peldaño de la escalera. Sentada en él, escuché por primera vez a María Victoria cantando eres como una espinita, que se me ha clavado en el corazón. Lupe, con su cabeza de rizos apretados y sus ojos húmedos, la oía junto conmigo. O yo junto a ella, porque había sido ella la que llamó a la estación de radio para pedir: “¿me pude complacer con una melodía?” Les juro a los jóvenes que con tan bonito modo se trataba entonces a un locutor de radio. Claro, todo esto sucedía cuando mi mamá no estaba en la casa. Eso de pedirle canciones al radio no era lo suyo. Pero sí de Lupe y Margarita. Cada una la de cada cual. Margarita lloraba con diciembre me gustó pa’ que te vayas. “Amarga Navidad” era su canción aunque fuera marzo. Hay lugares.

La 15 sur era una calle sin árboles, sólo tocada por la gracia de sus habitantes. Todos nos conocíamos a todos. Y siempre había alguien a quien encontrarse. Había tal cosa como el vecindario. Y en la esquina de nuestra casa una miscelánea llamada “La estrella”, que atendía un huraño señor de nombre don Silviano, al que todos recordamos con cariño. Íbamos ahí como quien va a la despensa. “¿Me da tres chocolatitos de a cinco?”

Espacios memorables, como destellos.

Mi primer mar fue el de Acapulco. Lo veíamos desde una casa en la punta de un cerro. Allá siguen la casa y el cerro. Mi primer mar sólo está en dónde yo.

El primer mar de mis hijos fue el Caribe. Y desde entonces es mi mar primero.

Voy corriendo por un sembradío de jitomates. Ando entre los surcos. Levanto dos y me pongo uno en cada mejilla. Mi abuelo se para delante con una cámara. Y ahí se queda ese lugar. Lo tengo entre las fotos de mi estudio.

Vemos Venecia por primera vez. El antiguo aeropuerto daba a uno de los canales. Había un muelle y un horizonte estrecho. Nos cercaron todos los siglos de esa ciudad. “¡Qué prodigio!”, dije apretando la mano de mi hermana.

Estamos sentados alrededor de una mesa pequeña en un cuarto pequeño que da a una ventana mirando a una jaula con dos periquitos australianos. Ni se nos ocurre que sean desdichados. Los cinco niños y sus papás comen sopa de letras. Eso y la paz, son íntimos amigos.

El salón de clases en tercero de primaria tiene un balcón que mira a un parque desvencijado. A las cuatro de la tarde hay clase de costura y se escucha un aire tibio. Yo tengo que bordar un mantel de punto de cruz. La reunión es en silencio. “¿Alguien quiere contar un cuento?”, pregunta la seño Belén. “Yo”, digo yo.

Hay lugares: algunos han cambiado para siempre. El colegio estaba en lo que había sido una fábrica. Lo demolieron hace como veinte años. Yo no he vuelto a pasar por enfrente.

El dos de febrero empezaban las clases, tras más de mes y medio de vacaciones. Íbamos a la papelería en donde mi tío Abelardo iba surtiendo las listas. Sobre la tabla lisa, pulida por el tiempo y las manos de los clientes, él iba poniendo los lápices, los cuadernos, los libros, las pinturas de colores, los sacapuntas. Entonces el aroma del papel llegó hasta mi cara como un alboroto. La tienda estaba en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Un día hubo que quitarla. Pero nadie le arranca a mi memoria el santo olor de esa papelería.

En la esquina de Reforma que mira a la fuente de la Diana, el febrero de 1978 tuve una conversación de cinco frases que continúa hasta mis nietos. El temblor del 85 tiró el edificio que estaba entonces a nuestras espaldas. La esquina tiene ahora un ahuehuete de apenas veinte años. La fuente esta hoy mejor cuidada que entonces.

Hay lugares que cambian para bien, pero sólo por fuera, la esquina de entonces, sigue siendo la mía.

En 1988, la puerta de mi casa era blanca, como la de ahora, la fachada la misma. Salíamos rumbo al colegio que estaba a tres minutos caminando, con suerte, dos minutos antes de las ocho. Y corríamos. Un hijo en una mano y una hija en la otra. Llegábamos a tiempo. Y yo volvía a mi casa a recoger al perro para irnos a Chapultepec. La puerta de mi casa de entonces es la misma, pero los niños le cambiaban la cara. Hay lugares idénticos que ya no son iguales.

En la casa de mi madre sigue habiendo una escalera de caracol que da un barandal con macetas. A veces, al entrar, siento que la veré bajando. Hay lugares que recuerdo, como plegarias.

En el jardín comemos, los domingos, entre doce y diez contando a los niños. En estos días el sauce ha dejado que le salgan unas hojas tiernas y afiladas. Bajo sus ramas se hace una sombra tenue. Y todos los años, por estos días, pasamos ahí la tarde y hasta horas después de que oscurece. A cada rato nos dan las diez y seguimos hablando como pájaros. No ahora. Estas noches ahí sólo hay silencio, pero el árbol está esperando, impávido.

Hay lugares que voy a recordar toda la vida. Bien amados los que nombré y los que no.

Al jardín hemos de volver pronto, vivos como cualquier domingo. Porque sobre todo lo que hemos de recordar, nada tendrá significado sin ella, la más querida: la vida toda, con todos.