Era una friega transitar cientos de kilómetros en el desierto de la meseta central, pero era mandatorio al menos una vez al año. Los abuelos paternos, además de ser menos frecuentados que los maternos, tenían esta propiedad gigantesca. Incluía un corral, no para ganado sino para los camiones de mi abuelo que era concesionario de refresqueras y cerveceras. Además era el dueño del único teléfono público. Esto no es poca cosa. Tenía su centralita de madera, manivelas y este sistema de cables y luces y auricular separado del parlante con forma de copa negra invertida. También tenían una posada alrededor de un frondoso patio español y una tienda de abarrotes. El abuelo tenía también un proyector y hacía funciones de cine callejeras.

Todo esto fue el anclaje a la vida que mis abuelos necesitaron para dejar atrás el caos que la revolución les impuso. Es la historia de mis abuelos y la de los abuelos de muchos más, que vivieron la desolación de las armas, el fuego y el desarraigo. Y ahí, en Galeana, Nuevo León, acabaron sus días. Las visitas a esta pacífica Villa de Labradores, como era descrita en la cédula virreinal de su fundación, son un hato de recuerdos que huelen a cocina, tierra y provincia.

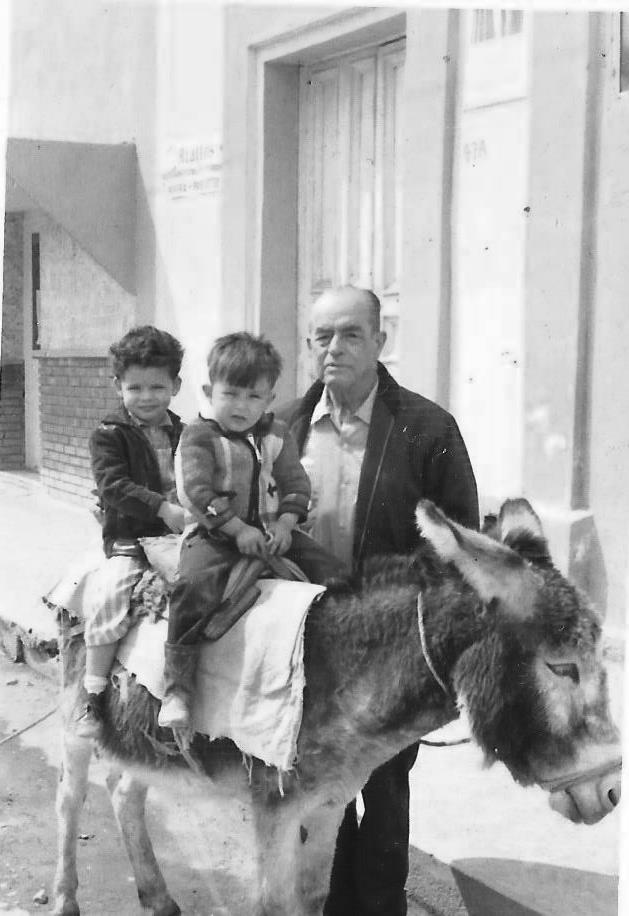

Ese hato se desmorona con facilidad y los recuerdos caen a diestra y siniestra. Los abuelos decidieron comprar un burro para pasear a los nietos en el pueblo. En su lomo cabíamos los seis primos mayores. Lo atestigua una foto y el recuerdo del tacto tieso y polvoso de su pelambre.

RELACIONADA

Ciudad de México: la vida guardada en La Lagunilla

El pueblo está en al pie de un cerro que no cabía en el azul intensísimo del horizonte. Se respiraba una aridez interplanetaria. En uno de tantos paseos en el cerro, mi papá encontró un fósil de alguna criatura acuática. Nos dijo que en alguna época aquel paraje era el fondo de un océano y eso bastó para crear una obsesión que sobrevive hoy en día con las piedras, los fósiles, las gemas, los cristales, joyas inanimadas que los milenios legan.

El desierto es un paraje íntimo. Nada que ver con la apacible montaña, la ensoñación acuática o el histérico bosque tropical. Eran las ocho horas más largas, eras las rectas más rectas, eran las yucas y sahuaros más tristes. La llegada al pueblo se anunciaba con una hondonada surcada por un antiguo lecho que la mayor parte del año estaba seco. A la vera del camino, los manzanos eran el paseo alternativo al cerro. En uno de esos paseos, mi hermano comentó que las manzanas en el D.F. se encontraban en el súper no en los árboles.

Las vacaciones eran en verano o navidad. La navidad me gustaban más porque mi papá buscaba la forma de brincarnos a San Antonio para visitar a los parientes chicanos. La familia Luna, naturales de Monterrey emigrados hace tres generaciones a Texas, primos segundos de mis parientes Villarreal nacidos en San Antonio y emigrados a México hace tres generaciones.

Una de esas navidad fue especial. No por lo regalos, ni la reunión extraordinaria de todos los primos. Hacía mucho frío y jugábamos el patio. Ingeniándonos en convertir la caja vacía de un camión en un patio de juegos, donde trepar, brincar y colgarse.

Recuerdo mirar desde abajo a mi hermano colgado de un tubo. Su silueta a contraluz rodeada de una pelusa extraña. Se soltó y cayó delante de mí. Nuestras miradas, fijas en las cabelleras de uno y de otro, descubrieron la entropía suspendida de la nieve. Posando su blancura con elegancia, en las manos, en el aire y en el suelo curtido y aferrado del norte de México.