Historia

Trabajar en Puebla: La rebelión de los Obrajes, la revolución que vendría

Emma Yanes Rizo

Trabajar en México, 1805

En la colonia, la actividad textil era la más importante de la rudimentaria producción industrial, por el número de trabajadores que abarcaba, el capital invertido y su mercado. La población de los grandes centros urbanos y los trabajadores de las unidades agroganaderas y mineras del Bajío y norte del país conformaban el gran mercado textil. Las mantas y las telas baratas de algodón, eran consumidas por los trabajadores del campo y la ciudad.

La producción textil se dividía entre los talleres artesanales –con división de maestro, oficial y aprendiz–, donde los trabajadores –españoles, criollos, mestizos e indios– eran dueños de sus telares, y los obrajes. El número de los talleres artesanales era mayor que el de obrajes. En los talleres, los trabajadores estaban separados por categorías gremiales; la mayor parte del proceso de trabajo la realizaban maestros y oficiales, los aprendices preparaban la materia prima y ayudaban a los maestros. La forma de pago no era por jornada de trabajo sino por obra, por tarea; el monto de pago dependía del número de tareas que cada uno de los oficiales realizaba en cada jornada de trabajo. Distintos talleres hacían las partes que componen en el ciclo productivo textil.

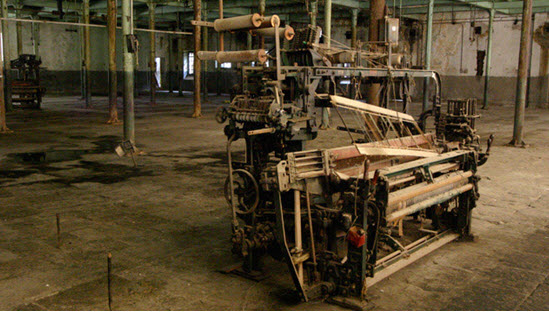

Los obrajes, eran unidades de producción, en las que, a diferencia del taller artesanal, se concentraban todas las etapas de elaboración y acabado de los paños, frazadas y jerguetillas que producían: desde el lavado de la lana –incluso desde la misma trasquila de las ovejas–, el batanado, el cardado, el hilado, el tejido, el tinte, la prensa, la perchada. Los trabajadores del obraje eran en su mayoría indios, mestizos, esclavos y presidiarios. Los dueños de los obrajes vivían ahí mismo y eran retenidos por el patrón por medio de deudas. Al recibir su jornal, los trabajadores tenían que liquidar inmediatamente sus deudas que eran infinitas. El trabajo en el obraje era forzoso, esa fue una de sus características fundamentales, a pesar de las ordenanzas de la Corona que prohibían el endeudamiento y el trabajo forzado. La obtención del trabajo excedente de los trabajadores del obraje se basaba en la prolongación absoluta de la jornada de trabajo y la reducción absoluta de las retribuciones monetarias para vivienda, comida, etc. La tecnología en el obraje, husos y telares –no rebasó los límites del medioevo.

A principios del siglo XIX, había tres mil trabajadores en los obreros, dos mil de ellos vivían en el encierro. Querétaro y Puebla fueron los principales centros textiles donde se desarrolló el obraje, en Querétaro, la respuesta de los trabajadores a las pésimas condiciones de trabajo se manifestó en la rebelión de 1805.

El relato que aquí se presenta nos habla de la rebelión en Querétaro en 1805, junto con algunos pasajes de la vida en los obrajes mexicanos en la Colonia. Los personajes son ficticios, pero está basado en hechos históricos reales.

1. Querétaro, 1805. Las ordenanzas de la Corona que prohíben el endeudamiento y el trabajo forzado en los obrajes se han aplicado al fin. Es un mañana cualquiera. Por primera vez en más de doscientos años, los parajes están silenciosos: abandonados los galerones de las casonas, no se ve mano de indio trasquilar borregos en los corralones, limpiar de grasa la mañana de lana en los patios, manipular peinadoras, que la carden, cargarla hasta las ruecas de los hilanderos. Ninguna rueca se mueve. Ningún capataz exigirá hoy el grosor debido en el hilo. Ningún bastidor de telar crujirá y enmarañará poco a poco la jerguetilla. Los obrajes de la ciudad están parados. Los indios, sus trabajadores llevan su revuelta por las calles.

Por los callejones empedrados desgarran sus gritos que rebotan en los ventanales y portones atrancados. En el motín, centenares de trabajadores de los obrajes, indios y mulatos, “libres” o esclavos, que han pasado años enteros encerrados entre paredones de ruecas y telares, se derraman por las cantinas, rasgan las telas en los mostradores de los comercios, lanzan mueras a sus amos escondidos.

La gritería que viene de las calles del centro circunda los portales de la casa de Don Francisco, quien mira circunspecto al capitán Sebastián Armida, propietario de obraje, y a Don Ramón Castillejas, importante comerciante de telas de la Nueva España. Grandes cortinas dejan fuera la luz del mediodía; en la penumbra del salón apenas si se reconocen los rostros de los tres españoles.

–Escuchad, señores –dice Don Francisco y su voz desplazada, momentáneamente por la creciente de la turba. Este resuello es el resultado de aplicar las ordenanzas en nuestros obrajes. Claramente le advertí al señor Corregidor Don Miguel Domínguez lo que ahora no quieren ver nuestros ojos: la plebe en el motín, enardecida por el aguardiente y la libertad que nunca tuvieron en sus manos. “Son indios, señor Corregidor –le dije–, correrán a embriagarse en las cantinas, saltarán sobre nuestros comercios y en sus ojos descubriremos los pensamientos que guardan para la gente de razón”.

–Vamos, querido amigo –le interrumpe el joven militar. Esa gentuza que tanto le preocupa, juega, sin embargo, nuestra partida. Con sus desmanes de un día de seguro no pasarán de alarmar a nuestras discretas señoras, poco dispuestas a revueltas de indios. Mañana se olvidarán las ordenanzas como ya lo ha hecho las autoridades al enviar a la guardia a imponer la queda.

–Mal entiende usted, capitán Armida lo que ocurre –tercia reflexivo el comerciante Castillejas. –Usted confía en la guardia y el acero por un día, pero quisiera yo verlo a usted tranquilo en sus obrajes, mañana, cuando despunte el día.

–Y mal estaremos, señor Castillejas, si tan sólo vemos el hoy para el mañana –casi gira Don Francisco. –La sensatez, capitán Armida. ¡Vive Dios!, se acabarán los obrajes, nunca más la plebe unida.

2. El buque ancló un atardecer de agosto de 1620 en Veracruz, pero el tobillo de Nicolás Bazán permaneció encadenado toda la noche en la galera. Ya de madrugada, en el bote que lo condujo a tierra junto con otros esclavos, pudo ver por primera vez el caserío del puerto y los baluartes de San Juan de Ulúa. Poco caso hizo al acontecer de los días siguientes: su encierro en caballerizas, su venta en la plaza pública, la caminata interminable hacia el altiplano con la carga al lomo, –al modo de los tamemes mexicanos y su entrada desfalleciente a los lodazales de la Nueva España.

El relato que aquí se presenta nos habla de la rebelión en Querétaro en 1805, junto con algunos pasajes de la vida en los obrajes mexicanos en la Colonia. Los personajes son ficticios, pero está basado en hechos históricos reales.

1. Querétaro, 1805. Las ordenanzas de la Corona que prohíben el endeudamiento y el trabajo forzado en los obrajes se han aplicado al fin. Es un mañana cualquiera. Por primera vez en más de doscientos años, los parajes están silenciosos: abandonados los galerones de las casonas, no se ve mano de indio trasquilar borregos en los corralones, limpiar de grasa la mañana de lana en los patios, manipular peinadoras, que la carden, cargarla hasta las ruecas de los hilanderos. Ninguna rueca se mueve. Ningún capataz exigirá hoy el grosor debido en el hilo. Ningún bastidor de telar crujirá y enmarañará poco a poco la jerguetilla. Los obrajes de la ciudad están parados. Los indios, sus trabajadores llevan su revuelta por las calles.

Por los callejones empedrados desgarran sus gritos que rebotan en los ventanales y portones atrancados. En el motín, centenares de trabajadores de los obrajes, indios y mulatos, “libres” o esclavos, que han pasado años enteros encerrados entre paredones de ruecas y telares, se derraman por las cantinas, rasgan las telas en los mostradores de los comercios, lanzan mueras a sus amos escondidos.

La gritería que viene de las calles del centro circunda los portales de la casa de Don Francisco, quien mira circunspecto al capitán Sebastián Armida, propietario de obraje, y a Don Ramón Castillejas, importante comerciante de telas de la Nueva España. Grandes cortinas dejan fuera la luz del mediodía; en la penumbra del salón apenas si se reconocen los rostros de los tres españoles.

–Escuchad, señores –dice Don Francisco y su voz desplazada, momentáneamente por la creciente de la turba. Este resuello es el resultado de aplicar las ordenanzas en nuestros obrajes. Claramente le advertí al señor Corregidor Don Miguel Domínguez lo que ahora no quieren ver nuestros ojos: la plebe en el motín, enardecida por el aguardiente y la libertad que nunca tuvieron en sus manos. “Son indios, señor Corregidor –le dije–, correrán a embriagarse en las cantinas, saltarán sobre nuestros comercios y en sus ojos descubriremos los pensamientos que guardan para la gente de razón”.

–Vamos, querido amigo –le interrumpe el joven militar. Esa gentuza que tanto le preocupa, juega, sin embargo, nuestra partida. Con sus desmanes de un día de seguro no pasarán de alarmar a nuestras discretas señoras, poco dispuestas a revueltas de indios. Mañana se olvidarán las ordenanzas como ya lo ha hecho las autoridades al enviar a la guardia a imponer la queda.

–Mal entiende usted, capitán Armida lo que ocurre –tercia reflexivo el comerciante Castillejas. –Usted confía en la guardia y el acero por un día, pero quisiera yo verlo a usted tranquilo en sus obrajes, mañana, cuando despunte el día.

–Y mal estaremos, señor Castillejas, si tan sólo vemos el hoy para el mañana –casi gira Don Francisco. –La sensatez, capitán Armida. ¡Vive Dios!, se acabarán los obrajes, nunca más la plebe unida.

2. El buque ancló un atardecer de agosto de 1620 en Veracruz, pero el tobillo de Nicolás Bazán permaneció encadenado toda la noche en la galera. Ya de madrugada, en el bote que lo condujo a tierra junto con otros esclavos, pudo ver por primera vez el caserío del puerto y los baluartes de San Juan de Ulúa. Poco caso hizo al acontecer de los días siguientes: su encierro en caballerizas, su venta en la plaza pública, la caminata interminable hacia el altiplano con la carga al lomo, –al modo de los tamemes mexicanos y su entrada desfalleciente a los lodazales de la Nueva España.

Memoria urbana: 1948, narco y vida social en la ciudad de México

Por Emma Yanes Rizo

La casa parece un castillo. Ocupa casi la mitad de Zaragoza, entre Pedro Moreno y Violeta, en la colonia Guerrero. Construida con cantera rosada, pulida, tiene también un ventanal inmenso, arriba de la puerta principal de madera tallada, con su marco de piedra en forma de estrella. Hay dos torres en los extremos, con sus ángeles labrados y arriba de cada una de ellas unas flores también de piedra acentúan su parecido con un castillo. Tiene ocho balcones que dan hacia Zaragoza; el escudo en el balcón del centro indica que es el principal. En la torre derecha, otro vitral inmenso alarga la vista.

Hoy la casa está en ruinas…

Hoy la casa está en ruinas. Dicen los vecinos que a menudo se ven fantasmas del Escuadrón 201; que el general Urquizo (quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante la Segunda Guerra Mundial) se pasea solitario por su estudio, vestido con un saco de dril blanco lleno de medallas y con su pantalón negro. Cuentan también que, en la noche de muertos, suele aparecer de repente un hombre moreno con un puro en la boca, vigilando la casa. Dicen que su imagen es muy difusa pero que, a diferencia del general Urquizo, no recuerdan que haya vivido en esa casa. Diariamente conviven con los fantasmas de seis familias, o mejor dicho, seis familias conviven con esos aparecidos. La que fuera la casa del general Urquizo es hoy una vecindad.

Las escaleras de piedra, con azulejos entre escalón y escalón, están rotas en diferentes partes. El pozo que antes adornaba el patio se usa como covacha. La sala comedor hoy es un patio donde las familias cuelgan la ropa. Alrededor del patio, en lo que antes correspondía al estudio, la sala de estar, el despacho, están los seis cuartos que utilizan como viviendas los nuevos habitantes.

Las damas caían a sus pies.

El tortas vivía en una vieja vecindad de Pedro Moreno. Era un pasillo largo, oscuro y estrecho, sin patio. Los cuartos estaban a los lados, uno por vivienda y con baño común. El padre del Tortas era albañil. Siendo ocho de familia, la mitad dormía en el tapanco y la otra mitad abajo, en el cuarto. “ElTortas era mi vecino, pero yo vivía en un edificio. Le decíamos así porque su familia tenía un puesto de tacos y el Tortas todo el tiempo hablaba del maldito puesto. Decía que no se sacaban buenos centavos en el Martínez, en el mercado: que por mala suerte no habían conseguido el permiso para seguir teniéndolo”.

Las damas caían a sus pies en el Salón Los Ángeles…

El Tortas traía pleito casado con quién sabe cuántos por conseguir un lugar en La Lagunilla; pero la verdad es que el negocio se iba para abajo porque sólo a la madre del Tortas le interesaba atenderlo. El padre trabajaba en el norte de la ciudad, en la construcción. Y el Tortas prefería sacar monedas de una manera más divertida. En su vecindad vivían algunos soldados y la empezó a rolar con ellos. Pronto el Tortas aprendió a vender la grifa, la juanita que les compraba a los soldados, a los juanes, en cajetillas de cigarros. El Tortas era un muchacho inteligente, despierto. A los 16 años, en 1946, se las sabía de todas todas. Cómo tratar a los soldados, cómo llevarse con las mariposillas del barrio, como rolarla con los conejos, cómo sobrellevar a los jefes. La rolaba bien, digamos. Y además era actor. “El Tortas era el que mejor sabía hacerla de nosotros –me cuenta un hombre de aquellos tiempos--. A veces lo buscábamos por toda la colonia y no lo encontrábamos, después llegaba y nos decía hasta lo que habíamos comido. Sabía hacerla. A veces se juntaba con los conejos del Manos de Seda, en Pedro Moreno y Héroes. El Tortas no era marica pero se vestía, le decían la “Lulú” se metía al baño de mujeres y mientras las señoras entraban a hacer sus necesidades, él les arrebataba la bolsa por debajo de la puerta y se la daba al Manos de Seda, que lo esperaba afuera del baño. Luego, cuando la señora salía, la Lulú empezaba a pegar de gritos diciendo que agarraran al ladrón. -Sí, él fue –gritaba la Lulú, señalando al que mejor le parecía. Y le hacían caso. No era de ninguna pandilla pero la llevaba bien con todas. Sabía hacer las cosas solo.”

Además, también sabía enamorar a las muchachas. “El Tortas no sólo les gustaba a las putas. Les gustaba a todas las mujeres; y es que sabía bailar muy bien y además era actor. Cuando el Tortas tenía a las muchachas bien pegadas a su cuerpo, les cantaba al oído las mismas canciones que Jorge Negrete a Araceli, en aquella serenata de la película Canaima. Las damas caían rendidas a sus pies”.

Infante y Negrete estaban de moda. No había mujer que resistiera la tentación de un hombre que cantara parecido a ellos. Muchos trataban en vano de imitarlos y pocos, como el Tortas, cantaban bien. Pero además de las mujeres, el Tortas tenía otra ilusión: llegar a poner una tortería en La Lagunilla; por eso andaba en el negocio de los cigarros. Por eso y porque no tenía dinero. Los viernes era frente al Tenampa, en Garibaldi, sábados y domingos en el cine Alameda y en el Venecia, a la salida, y los lunes en el Salón Los Ángeles. En Garibaldi, además de cigarros, para despistar a la policía vendía dulces, toques eléctricos y de vez en cuando acompañaba a los tríos. Lo querían bien. Había encontrado un buen sistema para vender la grifa, siempre en contacto con los soldados, los rasos de la vecindad. Todo dependía de la marca de los cigarros. En los Amapola, que valían cinco centavos, tres de los cigarros tenían mariguana y el precio aumentaba a cincuenta centavos; en los Casinos y los Campeones, con un precio normal de diez centavos, con igual cantidad de mariguana el precio pasaba a sesenta centavos. Seguían los Belmont, que de veinticinco centavos pasaban a un peso. Y después los Montecarlo, que de treinta centavos llegaban a uno con veinte. Finalmente estaban los Chesterfield, normalmente de cincuenta centavos, que salían un peso más caro si eran especiales. En realidad todas las cajetillas tenían casi la misma cantidad de mota, sólo que el Tortas sabía repartirla de tal manera que hacía pensar a quien compraba las mejores marcas que sus cigarros tenían una cantidad mayor. Simplemente todos traían mota repartida, cosa que no pasaba con los otros.

La mota en los Casinos…

Vida cotidiana en la colonia Guerrero, en la esquina de Mina y Zarco.

El Tortas sabía cómo y cuándo. La mariguana estaba mucho más penada en esa época y quienes consumían eran discretos.

En el Tenampa sólo vendían cigarros baratos. Frente al cine Venecia, en cambio, en donde aún existía la división entre plateas y gradas (a plateas iba la clase media, a las gradas el populacho), el Tortasvendía Montecarlo y Belmont. Siempre había cerca de él, aunque el Tortas lo ignoraba, algún raso que cuidaba que no lo atacaran. Los compradores del Tortas eran viejos clientes de los juanes; sin embargo, los soldados no se arriesgaban, y tenían al Tortas de conecte. De este modo, además del dinero que les soltaba el Tortas, los juanes recibían después dinero extra, por parte del cliente. Por lo demás, los juanes contaban con varios muchachos como el Tortas, colocados en distintos cines y cabarets, que, claro, no se conocían entre sí. Y los juanes, a su vez, trabajaban para otra persona.

Sin problemas, el Tortas trabajó durante un año con los juanes. Pero los negocios son negocios, y en 1948 uno de los rasos le ordenó que aumentara la cantidad de mariguana en los Belmont y los Montecarlo. El precio de venta seguiría siendo el mismo, pero los juanes recibirían una cantidad mayor de dinero. El Tortas, claro, se negó.

Después de una golpiza, abrió los ojos y se encontró de pronto, sin acordarse cómo había llegado ahí, en un cuarto oscuro y rodeado por cuatro hombres, que no conocía. El lugar olía a ratas y a humedad. Por todas partes había cajetillas vacías de cigarros. Eran los cigarros del Tortas. En ese momento comprendió que desde hacía tiempo formaba parte de una red de narcotráfico.

Después de ofrecerle agua y algo de comer; el más robusto de los cuatro, quitándose el puro de la boca, le explicó que ahora vendería muchos más cigarros que antes. No dijo más; se paró y se fue. Los otros tres hombres se encargaron de llegar a un acuerdo con el Tortas; y lo sacaron de ahí sin que supiera en dónde había estado.

Desde entonces se amarraron al Tortas. Para empezar le “regalaron” dos kilos de marihuana, de los que no tendría que rendir cuentas. Y le prometieron ayudarle a su jefa en los del puesto: le ofrecieron uno en La Lagunilla.

El hombre del puro en la boca –lo supuso después el Tortas- era Tony Espino. Y la casa en donde lo conoció la del general Urquizo, que quedaba a la vuelta del a vecindad.

Se le calentó la cabeza

Antes de que la policía descubriera el error de José Antonio, la gente del lugar comentaba los gritos que la noche anterior se habían oído en la calle de Magnolia. “Ora sí, ratito maricón: ya estuvo bueno”. Después se escucharon los alaridos de José Antonio, al que en ese momento le perforaron el estómago con un pica hielo. El asesino dejó a su víctima a media calle, no le robo un centavo.

La poli a llegó a Magnolia a las seis de la mañana. No hubo necesidad de investigar mucho. De una de las vecindades salió el Sábanas, un muchacho de 16 años, cargador de La Lagunilla para más datos. Se abrió paso entre los que rodeaban el cuerpo de José Antonio y dijo:

--Yo fui. Le di en la madre por roto.

Al hacer su confesión, el Sábanas no estaba ni borracho ni drogado. En un principio al policía no supo qué hacer; se diría que la confesión desordenaba la escena. Eran tres policías y los rodeó la gente delSábanas. Uno de los policías sacó la pistola y empezó a tirar al aire, pero la gente no se movió. ElSábanas, que estaba afuera del círculo, volvió a hablar, ahora dirigiéndose a su gente.

--Ya estaba harto de que ese roto se jodiera a las chamacas de por ahí, en su méndigo Packard, y que no les pagara el rato.

El cuerpo de José Antonio, hijo del industrial de la fábrica La Palma –ahí mismo en la Guerrero-, seguía en el piso. La sangre se había secado en el pavimento.

Después se sus últimas palabras, el Sábanas corrió hacia su vecindad y los policías, a tiros se abrieron paso entre la gente. Cerraron la calle, primero, y después cercaron la vecindad. Pero no era necesario tanto alboroto. El Sábanas se dejó detener.

Desde entonces a Cirilo, que era el verdadero nombre del Sábanas, lo recuerdan en el barrio con ese apodo. “El chisme del asesinarlo de Magnolia corrió pronto. Y todavía vi el escándalo. Cuando miré al asesino no podía creerlo. Era delgado, chaparrito, con buena cara. Su hermana trabajaba de parada, en San Juan de Letrán; creo por eso se le calentó la cabeza a Cirilo. Hasta me dio pena cuando lo subieron a la patrulla”.

Esto pasó a principios de 1948.

Cirilo estuvo seis meses en la cárcel. Nadie podía creer que saliera tan rápido, y se volvió un héroe para Magnolia.

Pero las cosas tenían su explicación.

En el momento en que el Sábanas pisó la cárcel ya iba forrado con la mariguana que tenía que vender adentro. Los mismos policías se la habían dado. Además, estaba amenazado de muerte: consideraban que si había matado con tal impunidad a José Antonio, de paso podía asesinar tranquilamente a un tal Coco, considerado como un narcotraficante peligroso. Para el grupo al que pertenecían los policías a cambio estaba, claro, su libertad. Y el Sábanas ganó la partida. “Nunca se supo bien a bien por qué salió el Sábanas de la cárcel. Según lo que salió en los periódicos, él dijo que había matado al otro tipo en defensa propia. Bernabé Jurado, al que le decían el Abogado del Diablo, no sólo logró que lo declararán inocente, sino también que lo pusieran en libertad”.

Bernabé Jurado, El Abogado del diablo.

De él escribió Carlos Monsiváis:

“El abogánster es un término de la década de 1940 que califica a un personaje devastador, bastante menos excepcional de lo que se pensó. El arquetipo, Bernabé Jurado, de vida en el mejor de los casos tumultuosa, disfruta de una “fama-prontuario” de leyendas acumuladas: en un descuido real o inducido de los empleados distrae del expediente un documento comprometedor y se lo come, paga testigos falsos, patrocina torturas que desembocan en la confesión de inocentes, anda siempre con un amparo en la bolsa, golpea salvajemente a sus compañeras, es la imagen del influyentazo, el abogado penalista de la ciudad de México, al que nadie le informó nunca de la existencia de los escrúpulos. De Jurado se desprende la representación demencial del poseedor de un título universitario que desconoce los límites porque las leyes, al radicar con demasiada frecuencia en su interpretación o en la confección mañosa de los expedientes, a eso se prestan, a verse calificadas de papeles ajustables a la voluntad del más hábil. Téngase en cuenta el papel en el imaginario colectivo de los abogánsteres y los abogados huizacheros (por el árbol espinoso que usan los curanderos indígenas) que engañan con la suavidad de los falsos chamanes. ‘Su problema tiene arreglo, señora, su hijo sale pronto, sólo que hace falta un anticipo’… Mi estimado picapleitos, se vio usted muy mal resolviendo el caso por la buena.”

Ese abogado estaba muy relacionado con Tony Espino, quien por entonces --además de dedicarse al narcotráfico-- era guardaespaldas de políticos de alto nivel. Varios elementos de la policía estaban en su red, entre ellos los que le habían propuesto al Sábanas el asesinato. Saliendo de la cárcel, elSábanas se puso a las órdenes de Tony Espino e ingresó a la Comisión Federal de Seguridad, recién constituida. Y a Magnolia regresó como héroe.

La cachucha y las caricias

“Yo soñaba con ser un pachuco, un gran castigador como Tabaquito, el de Tongolele. Ese Tabaquito era feo, flaco, débil, pero tocaba muy bien el bongó y las muchachas se morían por él. Así quería ser yo. Por eso me decían Tabaquito. Y que yo no andaba nomas con las muchachas que le ponían para padrotear, a mí me gustaban las mujeres de verdad. O sea, las putas de la Roma y no las de la Guerrero. Las de la Roma se vestían bien, eran güeras de las que se usaban entonces. Pero cobraban quince pesos el rato y yo no tenía monedas”.

Como el Tabaquito, el esposo de Tongolele…

Tabaquito tenía 16 años en 1948, pero desde los 12 había empezado a andar en cabarets. Sobre la calle Guerrero había un cabaret en cada cuadra, y junto su hotelito de paso. Los más famosos eran el Olympico, el Moctezuma, el Jardín, el Camelia, el Aximba. La entrada era gratis; sólo se pagaba el baile y el pomo. Esos lugares eran considerados de tercera y no había espectáculo. Primero tocaba un conjunto de música tropical; se bailaba rumba, guaracha, danzón, el boogie-boogie. En el intermedio ponían la sinfonola. Agustín Lara, Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Panchos. Después seguía el baile. El chiste era conquistarse a la muchacha durante el baile para que después cobrara menos por el rato.

El cabaret favorito del Tabaquito era El Jardín.

—Ahí les caíamos bien a las putitas. Nos regalaban piezas y nos daban chance de escondernos en el baño cuando llegaban los inspectores.

En El Jardín, uno de los pachucos más respetados era el Güero. En cuanto entraba comenzaba el alboroto entre las putillas. Se peleaban por bailar con él. Usaba pantalones bombachos de casimir –con su bastilla de siete centímetros y la valenciana bien pegada al tobillo—, zapatos de dos tonos y saco de hombreras grandes, era casado y su mujer le planchaba el traje para que se fuera a bailar.

Tabaquito tuvo problemas con el Güero y tuvo que dejar de visitar El Jardín.

—A mí me gustaba una tal Caricias, una ñora que me enseñó de todo. Empecé a cachuchear muy seguido con ella, pero era una de las viejas del Güero y ahí empezó todo el lío. Esa babosada cambió toda mi vida.

Cuando el Güero se enteró, siempre por boca de alguna rival, de que la Caricias andaba dando servicio de gorra, se armó el alboroto. El Güero no sabía a ciencia cierta quién era el que le estaba bajando la mujer, pero igual juró hacerlo polvo.

Para que Tabaquito pudiera cachuchear con la Caricias era indispensable que uno de sus cuates distrajera al cuico, el policía de la entrada, pero que también otro despistara al Güero. Flaco y chamaco como era, el Tabaquito se salía disimuladamente. Al rato se encontraba con la Caricias en un hotelito de paso donde él conocía al administrador. Ella era una mujer de edad, experimentada, fea por lo demás.

Una noche, después del último danzón, el Güero se acercó a la Caricias y, tomándola por la cintura, le dijo:

—No temas por ti, voy a matar a tu amante.

La Caricias no hizo caso. No era la primera vez que pasaba algo así, pero no pensó que el amante al que se refería era Tabaquito.

—Yo no sé cómo estuvo la cosa, pero a la noche siguiente, justo cuando iba a entrar al Jardín, un tipo me detuvo en la nada: era el Sábanas. Me dijo que no me preocupara por el Güero, que él ya se lo había madreado. Además, que cómo él era judas desde ese día yo podía entrar a los cabarets que quisiera sin importar mi edad.

Tabaquito no reconoció al Sábanas de inmediato, pero al fin se dio cuenta de que estaba hablando con aquel muchacho tan temido de Magnolia. Sintió miedo pero no se acordó. Pensó que todo era un cuatro, una trampa que el Güero le había tendido, pero aun así decidió seguirle la corriente.

--El Sábanas, bajita la mano, me obligó a invitarlo a mi cantón subimos a la azotea. Pensé que me iba a matar, pero por suerte no se trataba de eso. Me regaló unos cigarros Chesterfield y me dijo que me considerara un hombre con suerte.

Desde la azotea del edificio de Tabaquito, en Pedro Moreno, el Sábanas miraba --sin que Tabaquito le diera importancia-- el patio de la casa del general Urquizo.

El caballero del puro

Nunca se supo por qué el general Urquizo abandonó la casa.

En 1946, recién terminada la guerra, la casa ya estaba deshabitada. El castillo era temido por los vecinos. Decían que aún llegaban cartas de madres que preguntaban por sus hijos. Más de uno contaba haber visto fantasmas de lisiados. Y era costumbre pasarse a la otra acera al cruzar por enfrente de la residencia.

Tabaquito vivía en Pedro Moreno y desde su azotea era posible meterse a la casa de Urquizo. Por eso el Sábanas había dado con él y le ofreció trabajo muy sencillo. Tenía que comprarle al Tortas las cajetillas de cigarros, llevárselas después al Sábanas –que los esperaba en su casa-- y por último entrar a la residencia desde la azotea.

La policía había empezado a sospechar de la casa de Urquizo y la banda Espino no podía pasar con la facilidad de antes. Fue por eso que recurrieron a Tabaquito. Con él tendrían garantizada la seguridad del edificio.

--Sólo por vivir donde vivía decidieron salvarme de las garras del Güero. Y no hacía nada del otro mundo. Le compraba una por una las Montecarlo al Tortas, que además ya me conocía por que éramos vecinos. El Tortas ponía luego otra cajetilla para que nadie notara que faltaba una y así nos pasábamos los días y las horas.

El 2 de noviembre de 1948 Tabaquito se llevó una sorpresa.

Había que entrar a la casa de Urquizo.

--Era noche de muertos. Había mucha gente en las calles; los niños estaban disfrazados de diablos, las niñas de brujas. Tronaban cohetes por donde quiera y con ese pretexto había tiras en todas partes. En la venta ya nomás nos faltaban veinte cajetillas para llegar a quinientas y esa noche las completamos.

En la casa de Tabaquito esperaba el Sábanas, quien se había encargado, por su parte, de revisar las cajetillas una por una y de cerrarlas con el debido cuidado para que no se notara que habían sido abiertas. Con la mercancía se saltaron al patio de la casa.

--Cuando entramos ya no había muebles, sólo papeles tirados en el piso, cartas orinadas por ratas. Y también había ruidos. Nuestra tarea era acondicionar como bodega el pozo que estaba en el patio, para guardad ahí la grifa. Todavía faltaba por guardar mucho cargamento que teníamos que pasar desde el edificio.

Estando ahí, en el patio de la casa, el Sábanas invitó a Tabaquito para que trabajara formalmente con ellos, con Tony Espino. Aceptó.

--Yo qué iba a pensar que mientras le compraba cigarros al Tortas, aquel hombre moreno que me veía insistentemente, el del puro, era Tony Espino. Eso lo supe después, ya que empecé a trabajar con ellos. Se puede acusar a Espino de lo que sea, pero era un gran hombre. Velaba por todos los que trabajan para él, y dicen que no había un solo conecte al que él no conociera personalmente de vista. Con sólo verlos sabía si había jale con ese o no. Tony Espino tenía mil ojos. El mismo vigilaba hasta la movida más pequeña. Parecía que podía estar en varias partes al mismo tiempo. Y lo que más impresionaba de él era que siempre andaba solo. El conocía a todos sus conectes y todos sus conectes lo conocían a él; pero los conectes no se conocían entre sí, más que en contados casos. El siempre andaba solo. Dicen que sus guaruras lo protegían a escondidas, pero nunca se supo.

Tony Espino caminaba con toda la tranquilidad por la colonia Guerrero, la conocía al dedillo. Bastaba con que él saludara a alguien en la calle para que ese alguien fuera respetado. Tony, tenía credencial de judicial. Su carrera delictiva empezó en 1940, cuando cerca del Hotel Ritz asaltó a una pareja de norteamericanos.

En 1945 ya era guardaespaldas de categoría: puros políticos de buen nivel. Poco después mató a una mujer, con quien no había llegado a un acuerdo después de haberle hecho un trabajito. Huyó a Cuba. Ahí trabajó en el Cuerpo de Seguridad del presidente Carlos Prío Socarrás. Se podía distinguir a Tony inevitablemente junto al primer mandatario cubano, y además se daba tiempo para el narcotráfico. En 1947, en La Habana, asesinó públicamente a dos miembros de un grupo enemigo. Regresó a México a finales de ese año. Los soldados que vivían en la vecindad del Tortas, en Pedro Moreno, eran conectes suyos. Supo cómo extender su red y para 1948 contaba ya con un fuerte equipo de ayudantes para cubrir su propio mercado.

El Tortas llegó a Tony Espino por la mota, con los juanes. El Sábanas, porque sabía matar sin escrúpulos. Tabaquito por el privilegio de vivir cerca de una de las bodegas de la banda. Tres muchachos, vecinos que nada tenían que ver entre sí, de ese modo quedaban unidos por algo cuya fuerza era superior a la de ellos juntos.

La casona, la leyenda

Moreno, robusto, siempre con un puro en la boca. Esa es la figura grabada de Tony Espino en la memoria de la colonia Guerrero. Lo recuerdan en cabarets, en cantinas, caminando por la calle de Zaragoza: solo, sin que nadie lo cuidara. Pero no es común encontrar gente que se preste a Espino. Todavía se temen los buscapiés de la policía --de los que hubo muchísimos cuando lo apresaron--. La casa de Urquizo y la calle de Zaragoza fueron vigiladas durante un buen tiempo. Después, la residencia se convirtió en casa de huéspedes; y lo fue hasta que se descubrió que los supuestos dueños no lo eran. La casa quedó otra vez abandonada. Un poco después, las mismas familias humildes que la habían habitado cuando era casa de huéspedes decidieron que si no tenía dueño definido ellos podían serlo. Hoy sólo la madera tallada en la puerta, los restos del vitral y el escudo que adorna el balcón principal recuerdan los tiempos en que era propiedad del general: cuando la residencia era una de las construcciones más imponentes del rumbo, cuando la colonia Guerrero se jactaba de ser un barrio de ricos.

Pero ya entonces el castillo estaba en ruinas y se paseaba por ahí una silueta condecorada, vestida de gala. Acaso no sea la única. En 1960, cuando intentaba escapar, Tony Espino fue asesinado por los guardias de Lecumberri. La última vez que lo apresaron fue en 1956. En un hotelucho, El Intimo, mató a otro narcotraficante. Y hasta ahí llegó –o sólo cambió la crujía por esta residencia convertido en otra de sus leyendas.

En Lecumberri terminó sus días Tony Espino.

José Mariano Bello y Acedo: coleccionismo y vocación social

Por Emma Yanes Rizo

La Doctora en Historia del Arte por la UNAM Emma Yanes Rizo nos ofrece en este ensayo una breve semblanza del coleccionismo en Puebla a lo largo del siglo XIX y el papel que jugaron como parte de esta corriente José Luis Bello y González y su hijo José Mariano Bello y Acedo, trayectoria que nos permite valorar los antecedentes de la fundación del Museo José Luis Bello y González en la ciudad de Puebla, la vocación social que los coleccionistas tuvieron, y lo que su creador quiso legar para los poblanos con la donación de las obras de arte para museo.

El texto es un nuevo llamado al respeto de la voluntad de Mariano Bello y Acedo, quien dispuso como condición fundamental de la donación a los poblanos que de ninguna forma se “enajenaran o dispusieran” los bienes del Museo.

Las fotos que ilustran este ensayo pertenecen algunas a la colección de los años veinte del fotógrafo poblano Juan C. Méndez, y otras forman parte de la colección privada de la familia Chávez Cervantes y fueron facilitadas por la misma para la edición del libro Pasión y Coleccionismo, de la historiadora Yanes Rizo, editado por el INAH en el año 2005. El la portadilla, a la izquierda, el matrimonio Bello-Grajales en una tertulia alrededor del año 1900.

El presente ensayo pretende mostrar a grandes rasgos cómo el coleccionismo en Puebla ha estado vinculado desde la época colonial hasta nuestros días a la enseñanza de las artes, en particular de la pintura. A lo largo de la historia de México el objetivo de algunos de los importantes coleccionistas ha sido justamente el uso de sus colecciones para la educación artística y popular, es decir para el bien común, tal como lo dejó establecido en su testamento el propio José Mariano Bello y Acedo, acervo hoy en riesgo.

Los primeros coleccionistas poblanos fueron los propios obispos: Inicia la lista el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez (1793-1829), benemérito de la incipiente Academia de Bellas Artes, en la que por entonces se comprometieron a otorgar enseñanza gratuita de los principales pintores de la ciudad. Desde el punto de vista del mismo la escuela de pintura era “benéfica al servicio de Dios y de la patria.”[i] Más tarde el referido obispo viaja a las Cortes de Cádiz en España y a su regreso a Puebla trae consigo una amplia colección de cuadros que ya en Puebla formarán parte de una interesante pinacoteca gracias a la cual los alumnos de pintura de la Academia de Bellas Artes “podían copiar a los grandes maestros.”[ii] A su vez Pérez Martínez creó para apoyar el desarrollo de la pintura en Puebla, un sistema de becas y premios para cuyo financiamiento “concedió veinte días de indulgencias para los que ayudasen a la educación artística contribuyendo con sus limosnas.”[iii] Sin embargo, a la muerte del obispo su colección se puso en venta y parte de la misma se dispersó entre compradores particulares.

Detalle de la sala de la casa de Mariano Bello. Foto de Juan C.Méndez

Al obispo Pérez Martínez le sucedió en la Mitra el prelado Francisco Vázquez y Sánchez Vizcaíno (1769-1847), quien fue en su momento Ministro Plenipotenciario de México para gestionar el reconocimiento de la independencia de México ante las naciones europeas. Su responsabilidad diplomática lo obligó a viajar a Londres, Bruselas, París, Florencia y Roma, recorridos que aprovechó para adquirir obra pictórica de autores de la talla de Herrera, Velásquez, Zurbarán, Murillo, Villavicencio, así como para conseguir copias de gran calidad de firmas de renombre como las de Rafael y Dominiquito, entre otros.[i] A su vez, el obispo enriqueció está nueva colección con cuadros representativos de lo mejor de la escuela mexicana: Miguel Cabrera, Miguel Zandejas, Rodríguez Alconedo y José Manzo. Y al igual que en el caso del obispo Pérez Martínez, dicha pinacoteca fue puesta a disposición de la Academia de Bellas Artes para la enseñanza de la pintura, un arte re valorado en el siglo XIX.[ii] De igual manera, algunas de las pinturas resguardas por el obispo fueron donadas por él mismo a la Catedral de Puebla, de nueva cuenta con la intención de que fueran disfrutadas por el conjunto de los devotos, sin olvidar que parte del sentido de la pintura colonial era justamente en el de la catequización. Posteriormente, a la muerte del obispo y más tarde debido a la desamortización de los bienes del clero, la colección de pintura de dicho obispo como la de su antecesor, fue comprada por diversos particulares.

José Luis Bello y González

Debido a lo anterior, en Puebla desde mediados del siglo XIX se empiezan a formar interesantes pinacotecas ahora bajo el resguardo de comerciantes e industriales en ascenso como José Antonio Cardoso Mejía, Francisco Díaz San Ciprián, Alejandro Ruiz Olavarrieta y José Luis Bello y González. Algunos de éstos coleccionistas adquirieron los cuadros a bajo precio en 1861 cuando los remató el Monte de Piedad, institución de recibió y eligió para su remate amplios lotes de pinturas de los conventos suprimidos.

Propaganda de la fábrica de cigarros perteneciente a la familia Bello (Colección Cervantes Chávez)

En ese sentido, como bien indica Alain Corbin, la burguesía como nueva clase social dotada ahora de poder económico, se inclina por la colección de pinturas y obras de arte, supliendo el otrora papel de la Iglesia y de los reyes. Según dicho autor, casi sin excepción de país desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX “Los hombres de negocios experimentaron el deseo casi pasional y obsesivo de acumular objetos preciosos dentro de sus mansiones”.[i] Con ello la nueva burguesía busca despojar a las antiguas clases dominantes y a la propia Iglesia, no sólo de su poder económico y político, también de su rectoría en los cánones culturales: la nueva clase establece así sus propios patrones estéticos y quiere demostrar, vía la acumulación de obra y el patrocinio de los artistas y de las Academia, su nuevo lugar preponderante en la sociedad.

Los empresarios poblanos antes citados cumplen con esa característica, sin embargo es importante señalar que tanto Díaz San Ciprián como Ruiz Olavarrieta y Bello y González, participaron activamente en la Guerra de Reforma del lado de la República contra el gobierno usurpador. José Luis Bello y González, en particular, se alistó en el ejército mexicano en 1847 para pelear contra la invasión norteamericana, años después sería galardonado por su patriotismo con la medalla Defensores de la Patria de 1847.[ii] A su vez en mayo de 1862 José Luis Bello, entonces ya comerciante en Puebla, se presenta como voluntario ante el general Ignacio Zaragoza y su casa en la calle de los Herreros será usada para guardar las armas del ejército liberal. El 5 de mayo participa en la memorable batalla como jefe de trincheras de la calle de Mesones. En 1863 durante el sitio de la ciudad, vuelve a participar del lado de los liberales, junto con Francisco Díaz San Ciprián (también coleccionista), fue entonces responsable de puestos de socorro y hospitales de sangre e incluso se dice que una vez tomada la plaza por los franceses protegió y facilitó la fuga de Porfirio Díaz y Felipe Berriozábal.[iii]

Es decir que en su momento, los personajes antes citados además de darnos patria, o como parte de ese mismo esfuerzo, se abocaron también al rescate de obras con valor artístico. Ya en el porfiriato formarán parte de una nueva burguesía que en efecto, como bien indica Carbin, suplió a los obispos en su papel de mecenas, serán ahora ellos quienes financien a los pintores y artistas y establezcan desde sus galerías los nuevos cánones del gusto artístico, cimentado todavía en la pintura colonial.

En su testamento Ruiz Olavarrieta cederá su pinacoteca de la Academia de San Carlos, en la ciudad de México.[iv] Por su parte, a la muerte de José Luis Bello y González, su hijo Mariano hereda no sólo dinero en efectivo, bienes inmuebles y obras de arte, también una sensibilidad particular que lo llevó a combinar su labor como industrial con el apego a las artes. Fueron sus pasatiempos la música y la pintura. Las puertas de su casa estuvieron permanentemente abiertas a músicos, artistas y anticuarios. De hecho su vivienda en la 3 Poniente 302, no es sólo la principal pieza de arte de dicha colección y el más acogedor de los espacios para la misma, también constituye una importante elemento arquitectónico de la ciudad que merece ser respetado y revalorado como representativa del estilo ecléctico del porfiriato, desarrollado entre otros por el ingeniero Carlos Bello, hermano de Mariano, autor de la remodelación de la casa, quien dejó además con la construcción del Banco Oriental y de la Escuela Normal, entre otros recintos, una huella importante en el paisaje urbano.[v]

Cuadro al óleo de Mariano Bello y Guadalupe Grajales, pintado por el padre Gonzalo Carrasco a principios de siglo. (Propiedad de la familia Cervantes Chávez).

Por su parte, como se sabe, en 1918, sólo un año después de la Constitución de 1917 que establece las nuevas reglas del devenir nacional, Mariano Bello establece en su testamento que su colección sea donada a la Academia de Bellas Artes, en los siguientes términos:

….que la galería de pinturas y obras de arte, después de la muerte de mi señora esposa, pase en propiedad a la Academia de Educación y Bellas Artes del Estado; cuidando la persona a la que incumba ejecutar esa determinación de que se acuerde y ordene todo lo que sea necesario para que no se enajene ni disponga de ninguna de las pinturas, ni de las obras de arte, sino que todo se conserve en recuerdo perdurable del señor mi padre don José Luis Bello, que fue en fundador de esa galería.”[i]

Curiosamente la referida cláusula no fue modificada por Mariano a lo largo de su vida, a pesar de las enormes dificultades que enfrentó como industrial y como coleccionista en los años posrevolucionarios. En realidad Mariano Bello no se benefició del Estado de la revolución, ni fue amigo de los gobernantes. Como católico convencido, durante los años veinte en la difícil época de la persecución religiosa, resguardó algunos bienes eclesiásticos y apoyó con parte de su patrimonio obras de caridad. Su colección de objetos litúrgicos fue decomisada por el Estado mexicano en 1928 y a él lo volvieron guardián de su propia colección, en una especie de arresto domiciliario. La colección le fue de devuelta sólo dos años después. De igual manera enfrentó en los años treinta las consecuencias de las pugnas intergremiales entre la CROM y la CTM, con el saldo de dos muertos en su fábrica y el cierre de su factoría.[ii]

Así, distanciándose de la política y de los enfrentamientos militares, durante los complejos años veinte y treinta, Mariano Bello continúo ampliando su colección, sobre todo en lo que respecta a las artes aplicadas, siempre pensando en su donación para la ciudad de Puebla. Para ello se relacionó con varios anticuarios y artistas poblanos, como Vicente M. Rueda, Mariano Toquero, Enrique Ventosa, Ricardo Barrera, Vicente Moscoso, Francisco Parra y Mariano Ayala. De igual manera adquirió obra de otros coleccionistas como Francisco Cabrera, Alejandro Luis Olavarrieta y Salvador Miranda, así como de galerías en liquidación y “mantuvo su casa siempre abierta a quienes querían vender discretamente alguna pieza rara o algún valioso objeto de familia.”[iii]

Conforme la colección fue creciendo, la casa empezó a convertirse en casa-museo, hasta que el propio Mariano Bello decidió cambiarse a la vivienda contigua. De entonces la ya conocida crónica del historiador y crítico de arte José Miguel Quintana publicada en 1937 en la revista Hoy.[iv] Un año después, el 5 de septiembre de 1938, muere Mariano Bello. Se procedió entonces a levantar un detallado inventario y el avalúo de las obras de arte de la casa-museo, labor que correspondió a los peritos Miguel G. Ruiz y C. Alonso, quienes terminaron el 20 de octubre de 1938.[v]

En 1942 el gobierno del estado adquiere el edificio como pieza clave de la colección, para establecer ahí el Museo, ya que la casa de la 3 poniente 302 había funcionado ya como tal en vida del propio Mariano Bello y Acedo. El Museo es inaugurado el 21 de julio de 1944.

Así al parecer Mariano Bello y Acedo, creo yo, no cambió su cláusula testamentaria a pesar de los embates que en su momento sufrió, justamente porque buscó con su colección mostrar el lado luminoso de los poblanos y la confianza en las instituciones del Estado mexicano, a veces colapsado por el interés político y la vanidad de los gobernantes. Buena apuesta la suya.

Hoy veremos de nuevo si con el traslado de parte de la colección del Museo Bello y González al Museo Internacional Barroco si prevalece el respeto a la colección y al edificio en su conjunto, como voluntad única de Mariano Bello, o si por el contrario se confirma un nuevo despojo a su legado.

Al Bello lo que es del Bello.

Vitral con motivos de caza, de la marca Pellandini Ca. 1910.

[1] Sobre las particularidades de dicha colección ver Francisco J. Cabrera El coleccionismo en Puebla,Editorial Libros de México, S.A. México, 1968., pp 19-22.

[1]Ibídem.

[1] Ibídem.

[1] Ídem., 23-28.

[1] Ibídem.

[1] Citado por Josefina Gómez, La familia Bello, tesis de licenciatura en historia, Colegio de Historia, UAP, 1985, p. 52.

[1] Emma Yanes, Pasión y coleccionismo, el Museo de Arte José Luis Bello y González, INAH, 2005., p. 23.

[1] Ídem., p. 26.

[1] Francisco J. Cabrera, óp., cit., p. 32.

[1] Israel Katzman, Arquitectura del siglo XIX en México., UNAM, México, 1973.,p. 26.

[1] Emma Yanes, óp., cit., p. 86.

[1] Ídem., p. 28, 91 y 92.

[1] Ídem., pp. 89-90.

[1] La transcripción completa de esa visita puede leerse Emma Yanes, óp., cit., pp., 93-96.

[1] Ídem., p. 97.

Estevan de Antuñano: tecnología y felicidad

La explicación de la derrota del gran sueño mexicano del siglo XIX

Por Emma Yanes.

En la parte superior del foro del que fue local del sindicato de la fábrica de la Constancia Mexicana, en la ciudad de Puebla, hoy convertido en un lujoso restaurante, hay una pintura panorámica de dicha fábrica en el siglo XIX:

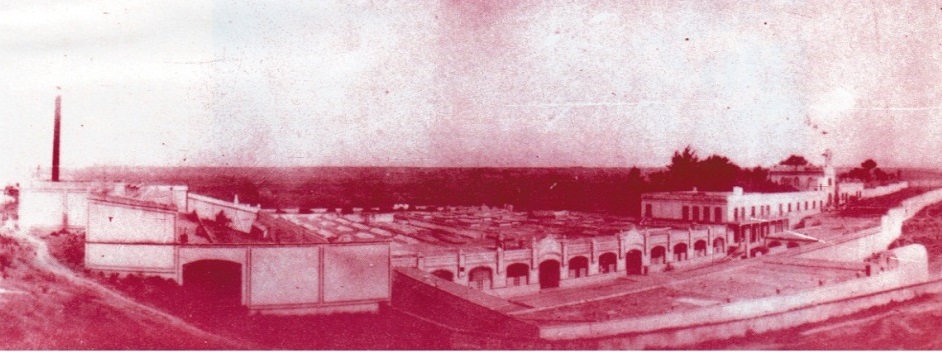

Se trata de un gran cascarón industrial con su chimenea y casas para obreros establecido a un lado del río Atoyac que alimentaba las turbinas de la misma, en su contorno luce también una gran extensión agraria.

Abajo, de lado derecho, se puede ver la imagen de un obrero pintado de tamaño natural, vestido de overol que fornido y contento representa a la clase obrera. En el lado izquierdo se encuentra una bella mujer mestiza que porta la bandera nacional y que representa nada menos que a la madre patria; al centro se distingue el dibujo de una colmena y un letrero que dice el trabajo todo lo vence. Es lo que queda del sindicato Mártires de Chicago, fundado en los años treinta, es también el resumen gráfico, visual, de los símbolos industriales que adoptó el país de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX: la fábrica La Constancia Mexicana fue fundada por Estevan Antuñano en 1835 y en su momento ocupaba el centro del Emblema Industrial de México creado por dicho industrial en 1844, que todavía puede verse al frente de la fábrica hoy remodelada y del que hablaremos más adelante.

Por su parte, la bandera nacional, tal como la conocemos ahora pasó por una serie de transformaciones que van de 1810 a 1916, periodo en el que se modifica varias veces atendiendo distintas opciones políticas y sociales para el país. La mujer a un lado de la bandera fue concebida en los años veinte. La colmena como símbolo del trabajo, perseverancia y progreso proviene del siglo XIX, fue utilizada en innumerables publicaciones científicas y literarias, en particular en los escritos de Estevan de Antuñano.

El obrero de overol fuerte es una imagen concebida en los años treinta para representar el fervor al trabajo e inscribir a la clase obrera en el proceso de industrialización. De cómo se fueron entretejiendo todos estos símbolos para acabar adornando el foro de un sindicato hablará el presente ensayo.

Emblema que representa el Sistema Industrial de México, inventado por Estevan de Antuñano, en 1834. Miguel A. Quintana, Estevan de Antuñano. Fundador de la industria textil en Puebla, México, SHCP, 1957. Figura tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010

En los años treinta los trabajadores de La Constancia ya se habían destacado por su activa participación en la vida política y sindical del país, ocuparon un lugar importante en las distintas luchas de los trabajadores textiles de finales del siglo XIX por conseguir una jornada laboral de ocho horas y mejores condiciones de vida. En esos años el suyo era ya un sindicato sólido que contaba con caja de ahorros, escuela para los trabajadores, fondo de jubilación, campo deportivo, un pequeño hospital, camioneta para los obreros, alberca, banda de música, equipo de volibol y un teatro local construido con los ahorros de los trabajadores. Se podía hablar entonces de la prosperidad obrera y la imagen del trabajador fuerte y contento correspondía en buena medida a la realidad. El sueño inicial del industrial Estevan de Antuñano respecto a que su fábrica contara con escuela para los trabajadores, vivienda, servicio médico y fondo de ahorro, se cumplió así cien años después de fundada la empresa, pero ahora bajo la iniciativa y lucha de los propios obreros. Sin embargo las conquistas obreras y el sueño del empresario nacionalista del siglo XIX que entrado el siglo XX parecía ya consumado, curiosamente se vino abajo en los años setenta de ese mismo siglo cuando la fábrica quedó en manos de los propios trabajadores como pago por su liquidación.

Foto tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010.

A lo largo del siglo XX las conquistas obreras fueron ahorcando a los industriales con escasa capacidad competitiva y nulo interés en modernizar una fábrica con altas prestaciones sociales. Por ello, los patrones decidieron cerrar en los años setenta después de una larga huelga.

Posteriormente la fábrica pasó a manos de los obreros que, empalagados por su triunfo y por el eslogan el trabajo todo lo vence, no se dieron cuenta de que además del trabajo obrero para el buen funcionamiento de la fábrica se requería de una fuerte modernización tecnológica y de una buena administración hiciera a la misma competitiva. Cobijados bajo el proteccionismo estatal y el fervor obrerista de los cooperativistas, la fábrica en lugar de prosperar se enquistó en luchas sindicales por el control de la dirección y el mal manejo de los fondos. En abril de 1992 la fábrica quebró y se cerró en definitiva. El sindicato culpó de lo anterior al Estado por no haberle otorgado al sindicato los recursos necesarios para el financiamiento. Lo cierto es que el trabajo obrero en sí mismo no todo lo vence en esta de poca de competencia internacional y asimilación tecnológica.

El abandono.

El cierre de la fábrica, esa inmensa chimenea apagada y los obreros disidentes denunciando a viva voz la corrupción de sus líderes en el Zócalo de Puebla en los años noventa, refleja el final de dos de las grandes utopías industriales de los siglos XIX y XX : la del proteccionismo industrial como base económica expuesta ampliamente por Estevan de Antuñano y Lucas Alamán en la etapa decimonónica, y la del control obrero sobre la producción llevada al extremo por los países socialistas hoy ya prácticamente insertos en el capitalismo. Desde luego actualmente ya nadie concibe una fábrica como símbolo de felicidad.

Foto tomada de Animal Político.

Hasta hace pocos años, el cascarón de la fábrica La Constancia Mexicana lucía semi abandonado y se lo disputaban las distintas fracciones de la cooperativ , fue rescatado finalmente en el 2013 por el gobierno del estado de Puebla. El local del sindicato por su parte corrió otra suerte: comprado por un industrial en los años noventa se convirtió en un restaurante de lujo en el que se reúne la alta sociedad poblana.

Publicidad del restaurante El Sindicato.

Nadie sabe, se diría, para quién trabaja. En lugar de obreros niños bien con teléfonos celulares y mujeres finamente ataviadas piden el menú donde antes exigían mejoras sociales. Afuera, frente al restaurante, dos ex trabajadores se toman una cerveza recargados en el muro de La Constancia.

--Yo trabajé en la fábrica --me dice uno de ellos--, estaba en el telar y era un ruido de los mil diablos.

--Yo sólo creo en la felicidad de esta caguama --comenta el otro, y da un último trago. Están lejos de parecerse al muchacho fornido del foro del sindicato, son tiempos de desempleo y computadoras no de prosperidad obrera.

Estevan de Antuñano, fundador de la industria textil en Puebla.

Estevan de Antuñano (1742-1847) fue el creador del primer Proyecto Tecnológico Nacional y concebía a este como el único medio posible para alcanzar la felicidad. En sus trabajos sintetiza las ideas modernas que surgieron en la Nueva España borbónica respecto al papel que deben jugar la industria, la ciencia, la técnica y la educación en la sociedad mexicana e introduce las categorías propias de la economía política para el análisis de la realidad. A dichas ideas les da una nueva dimensión histórica al convertirlas en el motor del cambio social que para él conduciría a México a su independencia económico-política y a la felicidad común: entendiendo por ésta tanto el goce de los bienes materiales es decir alimento, vestido y vivienda, como morales, o sea el orden, la virtud, la ilustración y la dignidad.

Su ideal: un país con la maquinaria moderna como base material del progreso y con la voluntad pública como la base moral del mismo, gobernado por un Estado capaz de aprovechar los recursos naturales de México para transformarlos en riqueza para toda la nación, hasta convertirnos en un país exportador, superior a los europeos, ya que según él dichos países carecían de los importantes recursos naturales que poseía México, por lo que consideraba que nuestra nación estaba destinada a ser rica y feliz. A su vez, este estado ideal al que debía llegar México tenía que estar sustentado en un Estado nacional fuerte, basado en las constituciones de 1814 y 1824, integrado a su vez por hombres capaces de administrar y legislar en beneficio de toda la nación y no de un partido o clase en particular. Éste Estado, formado en su mayoría por hombres dedicados a las ciencias útiles, debía cuidar a su vez la propiedad y fomentar el desarrollo de la industria, de las ciencias, y de las artes, además de invertir en la educación técnica de los trabajadores, y propiciar así la moral y las buenas costumbres.

En el plazo inmediato el proyecto de Antuñano implicó el establecimiento de la primera fábrica moderna del país: La Constancia Mexicana, cuyo nombre todo lo dice. Y más adelante proponía la fundación en las inmediaciones del río Atoyac del Valle de la Industria Nacional, en el cual los obreros serían también jornaleros y propietarios agrícolas, que alternarían el trabajo en las fábricas con las labores del campo.

Así, Antuñano imagina a México como una futura potencia industrial.

Basa sus ideas en el conocimiento de la revolución industrial inglesa, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos y busca aplicar las enseñanzas de dichas potencias de manera creativa a la realidad del México pos independiente. Como parte de su propuesta en 1844 idea el Cuadro Alegórico de México en Estado Feliz o Ideal, en el que sintetiza la sociedad que se imagina.

Emblema que representa el Sistema Industrial de México, inventado por Estevan de Antuñano, en 1834. Miguel A. Quintana, Estevan de Antuñano. Fundador de la industria textil en Puebla, México, SHCP, 1957. Figura tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010

Antuñano está convencido de que como empresario él mismo representa los intereses de los artesanos, industriales, comerciantes y trabajadores en general y busca encaminarlos a una sociedad futura más feliz, donde ellos sean la estructura fundamental de la sociedad; pero por lo pronto, piensa, estos sectores no están conscientes del papel que deben jugar, ya que pesan sobre los mismos tres siglos de dominio colonial e ideas monárquicas. Por ello considera que es a través de la educación como deben vencerse esos siglos de ignorancia acumulada, para después hacer crecer el número de hombres dedicados a las labores productivas y a la vez reducir lo más posible a la población improductiva.

En 1844 Antuñano presenta ante el Congreso Nacional su Cuadro Alegórico del Sistema Industrial de México, Visto en Estado Perfecto y Feliz. Es decir su ideal de la sociedad futura. Dicho Cuadro está estructurado conforme al funcionamiento de la maquinaria moderna: a través de un agente motor, ruedas motrices, sistema de poleas, ejes principales, puntos de apoyo y acciones auxiliares. Equipara así su propuesta de cómo debe funcionar en la sociedad mexicana del futuro, con la de la fábrica moderna. En el Cuadro están presentes los aspectos tratados en su texto Plan Económico y Político, que escribió anteriormente, pero recalca aún más el papel que debe jugar para la prosperidad de la nación el Banco de Avío, y agrega un elemento fundamental: el agente motor de toda la maquinaria, es decir, la fuerza motriz, será la voluntad y la prepotencia nacional o sea el deseo de cambio, la transformación de las costumbres, la voluntad de industrializarse. El agente motor de su propuesta es entonces un elemento ideológico y cultural fundamental: El cambio de costumbres, el consenso social a favor de la industrialización. Sin el cual, se entiende, no puede echarse a andar la fábrica social. La rueda motriz son las artes fabriles ilustradas. El eje principal, las manufacturas de algodón. Su base, la maquinaria moderna representada por La Constancia Mexicana. El punto dominante, el comercio extranjero arreglado. El pedestal del sistema, el Banco Nacional de Avío. Las acciones directivas menores, las Juntas directivas de industria. Las acciones auxiliares morales, la remuneración a quienes aventajen en la industria. La acción campestre, la propagación de plantas y animales exóticos, así como la población y colonización de las costas. La primera rueda subalterna, la agricultura cereal. Su base, la población y riqueza agrícola y mercantil. Su eje, los consumos. Su segunda rueda subalterna, el comercio interior. Su otra base, la población y riqueza agrícola y fabril. Su eje, los caminos.

Por su parte, en el Cuadro la industria ya regenerada está representada por la cornucopia Ceres, que da frutos, es decir goces sociales menores y mayores; así como por los laureles de triunfo. Las flores representan los goces menores de la vida social, que serían los del consumo, a su vez los mayores están representados por la población, el orden, la fortaleza, la sabiduría y la dignidad, siendo los más importantes los dos últimos. En el Cuadro se representa, según indica Antuñano, a la nación mexicana en su propio símbolo: el águila, pero posada no ya sobre un nopal sino sobre los frutos de Ceres, la diosa de la agricultura y la abundancia para los griegos. Con ello Antuñano retoma el mundo cívico de México, elimina el nopal como símbolo agrario y eleva a la nación al lugar que ocupan las grandes civilizaciones de Europa y el mundo, para que la industria y el pueblo mexicano se conserven en estado feliz.

La máxima felicidad para Antuñano es entonces un México soberano y libre, con un águila nacional que como decíamos no posa ya sobre un nopal, sino sobre los laureles de los goces sociales y morales otorgados por el movimiento de la maquinaria moderna. Esta será su nueva bandera. Sin embargo, la felicidad para Antuñano no está en las máquinas en sí mismas, sino en lo que se puede lograr gracias a las mismas, es decir en el componente ideológico que les adjudica: el advenimiento de un México libre, ilustrado, rico, virtuoso, gracias al trabajo industrial. A partir de la elaboración de su Cuadro Alegórico, Antuñano empieza a considerarse asimismo como el primer insurgente industrial de México.

El Cuadro Alegórico representado en piedra fue colocado por Antuñano a la entrada de la fábrica La Constancia Mexicana. Y a su vez él solicita al Congreso Nacional que se discuta su contenido así como las medidas que habría que tomar el país para llevarlo a la práctica, como una prioridad nacional. Antuñano tenía particular interés en que el Cuadro se discutiera en el Congreso o que en su defecto este se conociera por el Presidente de México, ya que para entonces, en 1844, sus dos fábricas La Constancia y La Economía estaban en quiebra, ya que se había prohibido la entrada del algodón extranjero y el algodón nacional estaba controlado por acaparadores que también habían instalado fábricas textiles y que vendían a muy alto precio la materia prima a las otras industrias. De aceptarse el Cuadro Alegórico, con el símbolo de La Constancia en el centro del mismo, el gobierno hubiera tenido que acceder a las peticiones del empresario: sobre todo la de recompensar a sus fuerzo como pionero industrial permitiéndole la compra de algodón extranjero. Pero no fue así. Incluso su Cuadro mereció la burla de algunos liberales, como el propio Manuel Payno y fue objeto de caricaturas satíricas en el periódico El siglo XIX. Finalmente, en abril de 1844 el Cuadro fue presentado ante el Soberano Congreso por Lucas Alemán. Sin embargo para Antuñano esto no tuvo en lo inmediato ningún beneficio visible. Hasta donde sabemos el Congreso nunca discutió su contenido, pero, por proposición de la Cámara de Representantes, este fue colocado simbólicamente en el salón de sesiones.

Me parece importante destacar los siguientes elementos de sobre dicho emblema, mismos que desde mi punto de vista pueden explicar en parte el rechazo hacia el Cuadro o por lo menos su falta de comprensión:

1) Por primera vez en la historia de México la maquinaria y el deseo de industrializarse es considerado el medio fundamental para conquistar la felicidad privada y pública. En el Cuadro para conseguir la felicidad de México la religión queda a un lado. No existe Dios en el Cuadro Alegórico. Será la mecanización y la existencia de un Estado laico que apoye la ilustración en las artes y la técnica y el desarrollo de la industria, lo que nos conducirá a la felicidad. Las críticas recibidas por esta posición y temeroso de la reacción de la iglesia, llevaron a Antuñano a declarar en 1844: “yo después de Dios en lo que más creo por la evidencia de mi entendimiento es en la industria.”

2) La base para alcanzar la felicidad y la prosperidad para el país estaba a su juicio en el desarrollo de la industria manufacturera y en la producción de máquinas, no en la agricultura como pensaban los liberales o en la producción de oro y plata como afirmaban los gobernantes que seguían las enseñanzas de la economía colonial. Su posición, novedosa para México como modelo económico, fue en su momento poco entendida. Desde la etapa borbónica habían aparecido en revistas y periódicos científicos y literarios mexicanos ilustraciones que hacían referencias a los avances en la ciencia, el conocimiento de la flora y fauna americanos, los avances fabriles y la maquinaria moderna. Pero estos sólo eran conocidos por un pequeño grupo de ilustrados. Incluso, a principios de siglo XIX en los calendarios empiezan a sustituirse las ilustraciones de santos y acontecimientos religiosos por las actividades productivas como la siembra, la recolección, etc. Pero lo anterior, que implicaba desde luego un cambio favorable hacia una nueva concepción de la vida, era algo muy distinto a proponer que la nación se debía organizar conforme al funcionamiento de la maquinaria moderna, como indicaba Antuñano. Así, aunque en esa época la bandera de México en sus diferentes manifestaciones se utilizaba el águila como símbolo de un pasado revalorado y de manifestación de independencia, en el emblema de Antuñano el águila con las alas abiertas sobre la industria significará no sólo el rescate del pasado nacional que unifica a criollos, mestizos e indígenas, si no la búsqueda del vuelo de la nación a la altura de las civilizaciones más grandes del mundo. Si con la imagen de la Virgen de Guadalupe y del águila nacional los criollos se unificaron mirando hacia atrás, para rescatar los orígenes de México como nación, en la propuesta de Antuñano lo que se busca es usar ese pasado para mirar hacia adelante para hacer de México una nación próspera. Para ello, pensaba Antuñano, como lo pensarán después Porfirio Díaz, los revolucionarios del Norte y el grupo alemanista en los años cuarenta del siglo XX, era necesario industrializar el país y consolidar un Estado capaz de crear los cuadros técnicos que México requería. Así, en su Cuadro, Antuñano retoma elementos de la realidad, los potencializa y los engrandece hasta imaginar las virtudes de un México industrializado que, con sus matrices, se consolidará un siglo después, a partir de los años cuarenta del siglo XX.

3) Antuñano contaba con fuertes enemigos que impidieron se tomaran medidas favorables al Cuadro: los monopolistas industriales y agricultores de algodón nacional que fomentaron y permitieron la ruina de las otras fábricas textiles, como le informa claramente nuestro empresario a Lucas Alamán en ese mismo año de 1844.

4) A diferencia de la nueva burguesía textil que empezaba a desarrollarse en Puebla deseosa de utilidades con base en la sobre explotación del trabajo, Antuñano era un empresario nacionalista que creía y fomentaba en sus fábricas el bien común. Ese mismo año de 1844, además de idear el Cuadro Alegórico, Antuñano inicia en las haciendas de su propiedad lo que llamó el Valle Industrial Mexicano. Dicho Valle, que no logró a consolidarse, se compondría, en palabras del empresario:

“De diez o doce fábricas, todas de movimiento hidráulico y de diez o doce pueblecitos de labradores arrendatarios de la mayor parte de las tierras de dichas fincas, con el fin de que teniendo la vez una ubicación y una propiedad rural, fueran también artesanos de la mejor moral, que alternativamente atendiesen al campo y a las fábricas de su demarcación, para cuyo efecto los pueblos quedarían señalados convenientemente.” Así, Antuñano planeaba convertir a sus obreros en propietarios de sus haciendas, para “elevarlos en moral y virtud”.

Él quiere ver ya resultados concretos de sus teorías, le quedan pocos años de vida. Pero para entonces está fuertemente endrogado por la compra de algodón nacional para La Constancia y La Economía, deuda que lo llevará a la ruina y a la posterior hipoteca de sus fábricas.

Antuñano murió en 1847 en la ciudad de Puebla, el año de la invasión norteamericana.

Bibliografía.

La producción literaria de Antuñano, artículos, folletería y correspondencia, fue compilada por Horacio Labastida y Alejandro de Antuñano Maurer por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en dos volúmenes bajo el título Estevan de Antuñano. Obras. Documentos para la Historia de la Industrialización de México, 1833-1846. SHCP, 1979.

La explicación de Estevan de Antuñano al Cuadro Alegórico al que se ha hecho referencia, aparece en el libro anterior (p. 567), en el folleto titulado Emblema que representa el sistema industrial de México.

Una descripción de cómo era en el siglo XIX la fábrica de La Constancia Mexicana y la colocación del emblema referido en la parte superior de la puerta principal puede consultarse en la crónica sobre Puebla de Manuel Payno, compilada por Ignacio Ibarra Mazari en Crónica de Puebla de los Ángeles, según testimonio de algunos viajeros que la visitaron entre los años 1540-1960, Gobierno del estado de Puebla, 1999., p. 155.

Sobre la personalidad y la obra de Estevan de Antuñano vale la pena consultar también el libro de Miguel Quintana Estevan de Antuñano, fundador de la industria textil de Puebla. México, SHCP, 1957, dos volúmenes.

Sobre la industria textil poblana y los asuntos sindicales ver la tesis de Licenciatura en Economía de Leticia Gamboa “La CROM de Puebla en la industria textil, 1920-29”. Puebla, UAP, 1979.

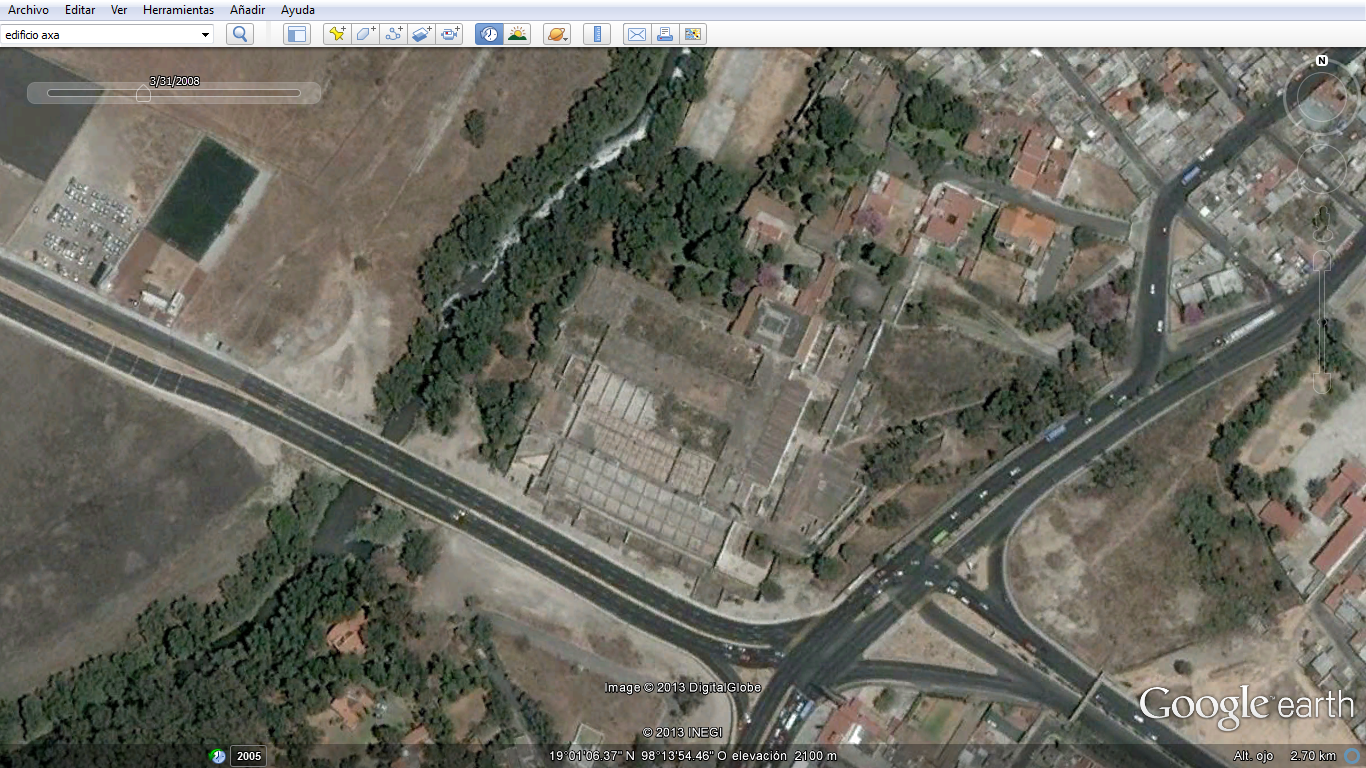

El Mayorazgo a principios del siglo XX. Atrás del conjunto de edificios, el río Atoyac.

26 de Octubre del 2006

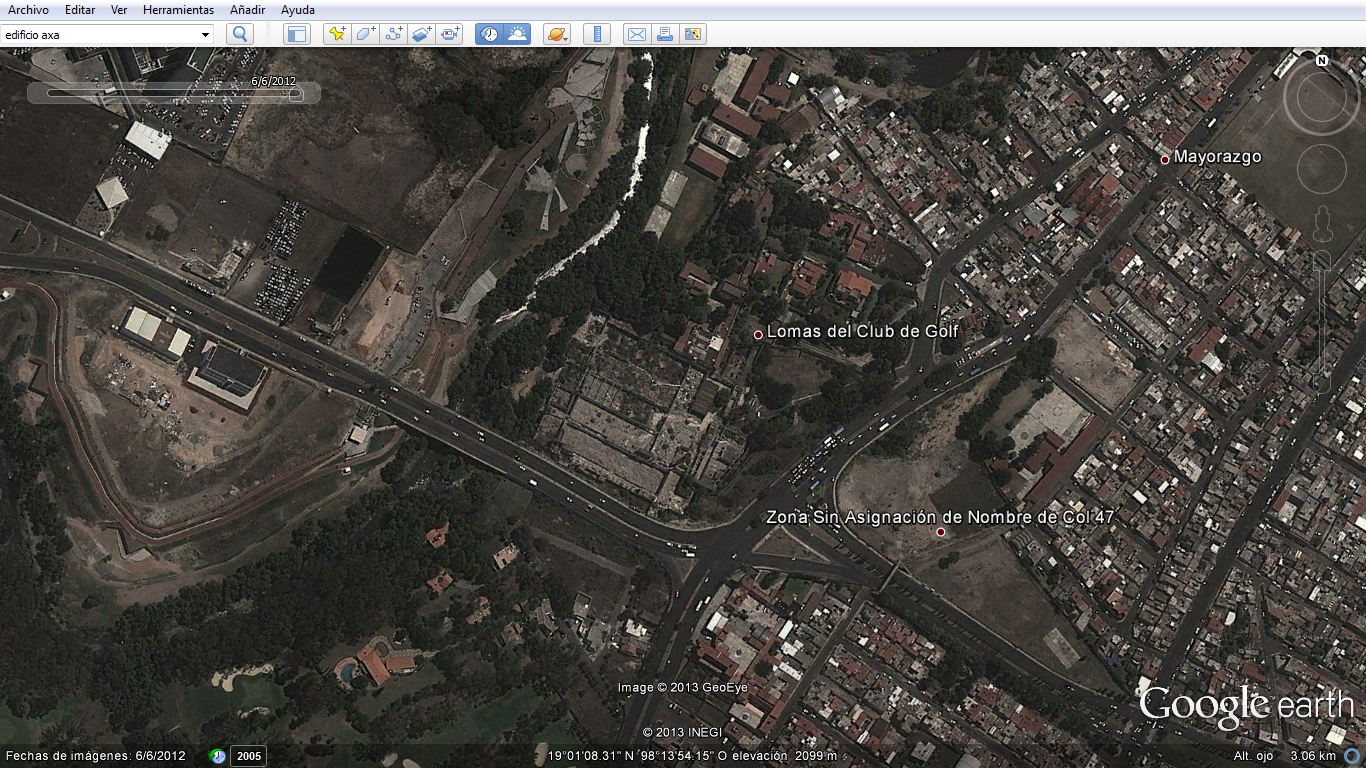

1 de Febrero del 2009

6 de junio del 2012

Por las noches lo derribaron todo, con pico y marro, los brazos fuertes de los hombres sin tiempo, alumbrados por el resplandor del Hospital Ángeles al otro lado del río. Fue el hambre de los pepenadores, el descontento de los obreros traicionados, la insolencia del empresario depredador, la estupidez de los mandatarios en turno. Fueron los brazos aplicados con toda la gravedad de la ambición inmobiliaria a la destrucción impune de la historia de otros hombres: los trabajadores de la fábrica textil “El Mayorazgo” y la de sus antiguos propietarios y constructores.

Porque en los últimos cinco años, a la vista de autoridades y vecinos, la segunda fábrica más antigua de México, apenas cuatro años más joven que La Constancia Mexicana, El Mayorazgo, fue demolida hasta la última piedra para desgracia y vergüenza de Puebla.

Ya no hay techumbre, ya no se mira una sola columna de hierro francés, y no hay una bóveda sobreviviente, ni huella alguna de la casa de máquinas y sus turbinas movidas por la fuerza del río. Ya no es posible siquiera imaginar que por esos galerones corrían innumerables flechas y se desbocaban las poleas hacia tróciles y telares en los que trajinaban centenares de hilanderos y tejedores al ritmo de los capataces industriales.

La fábrica demolida en una vista del 2015.

Ahí está, demolida, un tiradero inerme al paso vil de los automóviles indiferentes sobre la avenida Cúmulo de Virgo. No hay un muro en pie que nos recuerde que Mayorazgo fue por muchos años el pueblo fabril más importante de Puebla. Solitario, en un extremo, sobreviviente más por la impericia de los destructores que no hallaron forma para derribar esa torre de ladrillo rojo, el chacuaco, la afilada chimenea que apunta como un cohete extraviado al avasallante sol del mediodía de enero, rendida, taciturna, refugio de vapores olvidados. Testimonio del tiempo perdido.

Ha desaparecido toda huella del trabajo humano. Solo montones de piedras y mogotes de ladrillos y cemento. Cuatrocientos años de historia del trabajo en Puebla.

Ha desaparecido Atoyac Textil por las manos del hombre. Pico y marro aplicados, a la vista de todos y de nadie, durante veinte años, a partir del cierre de la fábrica en 1993, y tras un largo pleito laboral finalmente perdido por los trabajadores contra el último de los empresarios de El Mayorazgo, Roberto Real de la Mora. El cascarón no se perdió por una picota fulminante; poco a poco, noche a noche, vio primero salir la maquinaria en el revuelo del conflicto obrero-patronal que siguió a la quiebra de la empresa; pasaron años enteros con los galerones sometidos a la oscuridad y la intemperie humana, una caverna franca para los teporochos convertida por las mañanas en guarida de estudiantes de la secundaria de Mayorazgo, pero ganada palmo a palmo a dentelladas y ladridos por una jauría que convirtió en deporte extremo cualquier correría. La apertura de la avenida Cúmulo de Virgo, a finales del 2007, permitió la vista de los intrusos, y la foto aérea en Google Earth arrojaba todavía con claridad que la techumbre de los galerones de media fábrica estaba intacta.

Entre el 2009 y el 2012, en medio de rumores nunca comprobados sobre el futuro del inmueble, cuadrillas nocturnas acabaron con lo que quedaba de una estructura industrial desarrollada desde los tiempos de la colonia, primero como hacienda en el XVI, después como molino en los siglos XVII y XVII, y finalmente como fábrica de hilados y tejidos --poco a poco, primero los tróciles, después los telares--, a partir de 1839. Tan vieja como La Constancia, casi tan grande como Metepec en Atlixco --pasó de 4,896 husos y 80 telares en 1867 a 8,480 husos y 258 telares en 1897, para, finalmente, en su máximo esplendor, alcanzar 13,348 husos y 700 telares en 1913--. Es una historia larga, que contiene de lado a lado el complejo proceso de industrialización de una ciudad como la nuestra, intensamente vinculada desde sus inicios al campo, pero igualmente perfilada hacia las actividades fabriles en los molinos y los obrajes. Viene de muy lejos, de los años treinta del siglo XVI, apenas fundada la ciudad, cuando el cabildo otorga licencia a un tal Manuel Mafra para la construcción de un molino a orillas del río Atoyac; en 1604, lo adquiere Diego Carmona y Tamariz, y así se fue por dos siglos, hasta que reconocido como mayorazgo de la familia Carmona y Tamariz, le fue heredado a Joaquín de Haro y Tamariz, gobernador de Puebla en aquellos años treinta del XIX, miembro de una familia aristocrática que igual dio para encabezar revueltas contra el gobierno de Comonfort en 1856, que para construir el hospital de maternidad o la penitenciaría. Es una historia que cuenta en trazos rápidos la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, María Teresa Ventura Rodríguez, y de la que extraigo estos pasajes de los primeros años de la independencia, cuando con El Mayorazgo aparece un ejemplo pleno de nuestra revolución industrial.

Dice la historiadora Ventura Rodríguez (*):

“José Gumersindo Saviñón, pionero en la mecanización de la industria

textil del algodón en Puebla, fue quien después de haber sido el socio

industrial de Don Estevan de Antuñano, compró en 1839, el molino y

la hacienda del Mayorazgo con el fin de fundar en ese lugar una fábrica;

ésta comenzó a operar por 1842. Al igual que «La Constancia Mexicana»

(primera fábrica textil de la ciudad), el establecimiento fabril de Saviñón

empezó sólo hilando el algodón sin tener aún máquinas tejedoras; el tejido

lo hacían artesanos en sus propios domicilios a manera de maquila. Para

1843 la factoría El «Mayorazgo» tenía en operación 2 376 husos.4 Por el

número de husos ocupaba, en ese año, el sexto lugar entre las fábricas poblanas."

La historiadora describe la ubicación de El Mayorazgo a mediados del siglo XIX:

“La hacienda «El Mayorazgo», en la que se instaló la fábrica de San

José El Mayorazgo, estaba ubicada en la municipalidad de Puebla; tenía

como límites, al Oriente, el camino real a Atlixco, que separaba sus tierras

de las haciendas El Gallinero y San Bartolo; al Poniente limitaba con el

río Atoyac; al sur con la hacienda de Castillotla y al Norte con el Molino

de Amatlán y río San Francisco. La finca tenía una superficie de 600

hectáreas, comprendiendo 14 caballerías de tierra. La fábrica San José El

Mayorazgo ocupó, a principios del siglo XX, una extensión de 321 650

metros cuadrados, limitaba al Norte con el río san Francisco, al Oriente

con el camino real a Atlixco y al Sur con la barranca del río Chinguiñoso.”

Y luego, en los años sesenta, la llegada de la familia Rivero Quijano:

“La factoría de Don Gumersindo pasó en 1864 a manos de la familia

Quijano, misma que había acumulado capital a través de sus actividades

comerciales, principalmente en las ciudades de Oaxaca y Puebla. La venta

de «El Mayorazgo», la realizó la testamentaría de Gumersindo Saviñón

hijo, en 150 mil pesos, de los cuales 70 mil correspondían a la maquinaria

- La compra incluía la fábrica, el molino, el cernidero de harina,

aguas, ganados útiles, enseres, deudas de peones y demás accesorios.

Los compradores del fundo que eran José Quijano de la Portilla, Alejandro

Quijano y Joaquín Calderón, constituyeron en ese año la sociedad Calderón,

Quijano y Cía., quienes además tenían la esperanza de obtener una utilidad de

30 mil pesos anuales. En ese año «El Mayorazgo» tenía más importancia como

molino de trigo que como fábrica textil de algodón.

“En 1866, al morir el primero de los socios (José Quijano de la Portilla)

su yerno Alejandro Quijano y González, liquidó a Calderón, quedándose

él y su esposa Carmen Quijano y Gutiérrez, como dueños del negocio.